유나이트 서울 2017 이튿날 첫 강연은 카본아이드 정혁 PD의 '나이츠폴, 새로운 장르의 게임 만들기 : 컨셉부터 런칭까지'로 시작됐다. 처음 '나이츠폴'을 만났을 때 생소함과 동시에 왜 이런 게임을 만들었을까 하는 의문이 들었다.

기존의 게임 방식을 쫓아가면 기획 단계에서도 큰 어려움이 없고 개발도 순탄하게 진행되기 마련이다. 물론 그 게임이 성공하느냐 실패하느냐는 전혀 다른 문제지만 말이다. 하지만 카본아이드는 이 방식에서 벗어나 말 그대로 자신들의 길을 걸어갔다.

비슷한 장르를 개발한다고 할 때는 앞선 게임을 참고자료 삼아 개발한다고 말한 바 있다. 그렇다면 전혀 새로운 장르를 개발할 때는 어떻게 해야 할까? 이 물음에 답하기 위해 카본아이드 정혁 PD가 유나이트 서울 2017 강연장에 섰다. 그가 직접 '나이츠폴'을 개발하면서 경험한 컨셉부터 런칭까지의 이야기를 들어보자.

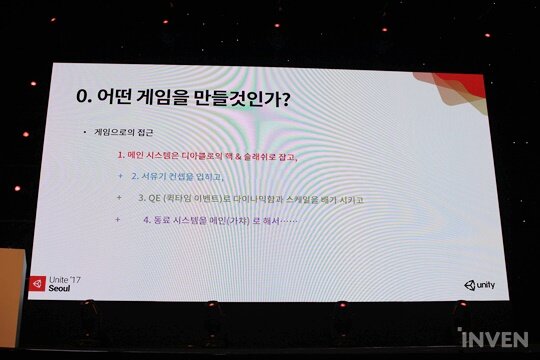

핀볼을 하는 듯한 방식의 독특한 게임 ‘나이츠폴’은 어떻게 탄생한 걸까? 이 의문을 풀기 전에 우리는 우선 게임이 어떻게 만들어지는지 알아야 한다. 보통 게임을 만들 때 3가지 방식으로 시작된다.

첫 번째는 시장에서의 접근이다. 이른바 돈이 되는 게임을 만드는 방식으로 최근 어떤 장르의 게임이 잘되는지 파악하고 유사한 형태로 만든다. 이 방법은 중소기업뿐 아니라 대기업에서도 주로 사용한다.

다음은 장르적으로 접근하는 식이다. 시장 상황을 보고 ‘이제 시뮬레이션 장르가 뜰 것 같다’라는 관점에서 시작하거나 ‘우리가 자신 있는 RPG 장르를 만들자’ 하는 식이다. BM보다는 어떤 게임을 만들지 고민하는 것이다.

세 번째는 게임으로의 접근법이다. 우리나라에서 자주 사용하는 방식인데 특정 게임을 벤치마킹해서 원본 게임과는 다른 컨셉을 입히고 몇몇 기능을 추가하는 식이다.

하지만 ‘나이츠폴’은 달랐다. 시장을 보고 돈 되는 장르와 비슷하게 한 것도 아니고 최근 대세가 된 MMORPG 장르도 아니었다. 하물며 비슷한 게임으로부터 접근하지도 않았다. 그렇다면 ‘나이츠폴’은 어떻게 기획됐을까?

카본아이드의 정혁 PD는 ‘나이츠폴’을 기획하면서 크게 3가지 요소에 집중했다. 첫째는 한 손으로도 즐길 수 있는 게임, 둘째는 게임을 하면서 별도의 학습이 필요 없어야 하는 점, 마지막으로 세 번째는 게임은 코어하지만 누구든 즐길 수 있는 게임이 돼야 했다.

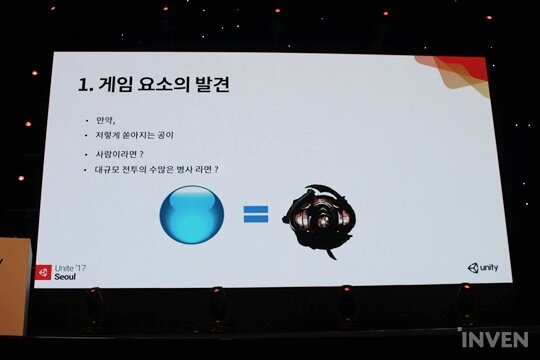

당연히 개발팀은 고민에 고민을 거듭했다. 이 3가지 요소를 섞은 게임은 어떤 식이 되어야 할까 하고. 그러던 중 정혁 PD가 우연히 본 TV 광고가 돌파구가 됐다. 어느 광고에서 공이 쏟아지는 상황이 있었는데 만약 저 공 하나하나가 병사라고 하면 병사들이 쏟아져 내리는 듯한 박진감을 느낄 수 있지 않을까 하는 게 그의 생각이었다.

얼추 컨셉이 잡혔으니 다음은 아이디어를 시각화하는 일이 필요했다. 서둘러 그림으로 보니 뭔가 될 것 같다는 느낌이 왔고, 바로 유니티를 써서 프로토타입을 만들었다. 그 결과 정혁 PD는 확신을 얻을 수 있었다고 말했다. 그림이 된다. 즉, 재미있을 듯하다는 느낌이 온 거다.

하지만 진짜 문제는 이제부터였다. 단순히 컨셉과 프로토타입이 괜찮다고 그게 게임의 재미를 보장하는 건 아니기 때문이다. 정확히는 아직 게임의 형태도 갖춰지지 않은 상태였다. 그럼 게임이 게임으로서 동작하기 위해선 뭐가 필요할까? 첫 번째는 규칙이다. 어떤 식의 게임인지 정해야 하는 것이다. 두 번째는 인터렉티브 요소가 필요하다. 유저의 행동이 게임에서 어떻게 반영되는지 정해야 한다. 세 번째는 딜레마다. 게임은 유저에게 계속 질문을 던져야 한다. 앞을 가로막는 몬스터를 그냥 피할지, 잡을지 등 각종 의사선택이 필요한 순간을 알게 모르게 제공해야 한다.

우선 룰은 기획자가 설계한다. '나이츠폴'의 경우 병사가 발사된다, 속도와 중력에 따라 낙하한다, 부딪히면 튕겨 나간다, 적에게 부딪히면 ATK 값에 따라 데미지를 준다, 보스 등 스테이지 클리어 목표를 가진다 등을 넣었다.

딜레마의 경우 초반 스테이지에서 아무리 봐도 엄청 강해보이는 보스를 넣음으로써 유저가 '과연 잡을 수 있을까'하는 고민을 하게 했다. 한편, 보스 옆에는 거대한 바위가 있어서 누가 봐도 이 바위를 써서 보스를 잡도록 자연스럽게 유도했다.

인터렉티브의 경우 조작법이랄 수 있다. '나이츠폴'은 학습이 필요 없는 게임이라고 했는데 그 말대로 척 봐도 누르면 뭔가 나갈 것 같은 버튼을 넣고 게이지를 넣음으로써 튕겨 나가는 속도를 조절할 수 있게 했다.

이런 요소들을 넣으면 이제 기본적인 게임이 형태를 갖춘다. 하지만 아직 프로토타입은 계속된다. 다음으로는 처음에 한 아이디어 시각화를 본격적인 형태로 다듬는 일이다. '나이츠폴'은 성이나 마을, 배 등 다양한 배경의 스테이지를 만듦으로써 각각 다른 느낌을 주도록 했다. 이렇게 보면 거의 완성된 듯하지만 가장 중요한 게 빠졌다. 바로, 재미에 대한 고찰이다.

롤러코스터를 예로 들면 환호하고 비명을 지르는 기구는 재미를 줬다고 할 수 있다. 하지만 담담하다면 어떨까? 그건 실패한 놀이기구다. 그리고 이런 재미를 파악할 때 내적 감탄과 외적 감탄에 대해서도 알아야 한다. 간단히 말해 내적 감탄은 직접 타면서 즐기는 거고, 외적 감탄은 엄청난 놀이기구를 보면서 '재밌겠다!'라고 생각하는 거라고 보면 된다.

게임의 측면에서 접근하면 외적 감탄은 난생처음 본 광활한 필드에 도착한다던가 터무니없이 거대한 보스를 마주쳤을 때의 박력 등이 있다. '완다와 거상'에서 거상을 마주칠 때 보기만 해도 뭔가 승부를 겨루고 싶다거나 재밌다고 생각하지 않나? 그런 게 외적 감탄이다.

내적 감탄은 게임을 하면서 직접 느끼는 요소로, 딜레마의 해소라고 할 수 있다. 이를테면 '다크소울'에서 손톱만큼의 피가 남은 상태에서 마침내 보스를 깨거나 해서 유저 스스로가 감탄하는 경우다.

'나이츠폴' 역시 이런 재미에 대한 고찰이 필요했다. '나이츠폴'은 게임 내에서 유저들이 아슬아슬하게 깰 수 있을 정도의 병사와 레벨 디자인을 갖도록 조율함으로써 쾌감을 느끼도록 했다.

이제 게임을 확장할 때가 왔다. 이를테면 왜 싸우는지 이유가 있어야 하지 않나? 그래서 스토리텔링을 집어넣었다. 다만 스토리텔링은 과하면 전투의 비중이 작아지는 만큼, 스토리는 최소한도로만 넣었고 게임의 분위기에 맞게 디자인했다. 그 결과 효과적으로 이야기를 전달할 수 있었고 전투의 재미도 놓치지 않았다.

이어서 '나이츠폴'의 핵심인 스테이지를 만들 때 좀 더 기획 파트가 편하게 만들 수 있도록 전용 개발 툴을 만들었다. '나이츠폴'에서 전투의 재미는 스테이지의 다양성에서 나오기 때문이다. 그래서 기획 파트에서 쉽게 스테이지를 만들 수 있도록 해야 했으며, 충돌라인이 자동으로 인식되도록 했다.

물론 복잡한 맵이 필요할 때도 있는 만큼, 수동으로도 충돌라인을 수정할 수 있어야 했다. 거기에 한두 개가 충돌하는 게 아닌 만큼, 충돌 시 물리 연산을 최소화해 프레임을 안정적으로 유지할 필요성도 있었다.

이런 목표를 정하고 개발한 끝에 스테이지 툴이 완성됐고 그 결과 100여 개의 다양한 스테이지를 빠른 시간 내에 만들 수 있었다.

하지만 아직 끝나지 않았다. 단순히 다양한 스테이지만으로는 유저가 자칫 지겹다고 느낄 수 있다. 롤러코스터에서 올라가고 내려가는 것 말고도 360도 회전하는 구간이 있는 것처럼 새로운 재미 구간이 필요했다. 고민 끝에 기존 스테이지와는 전혀 다른 느낌의 보스전을 추가했다.

여기에 더해 신중하게 플레이하고 아슬아슬하게 클리어할 수 있도록 한 스테이지와는 반대로 고민 없이 시원하게 플레이할 수 있는 모드도 필요하지 않을까 해서 수성전 모드도 추가했다. 그렇게 '나이츠폴'이 완성됐다.

강연이 끝날 무렵 카본아이드 정혁 PD는 "이런 고민과 노력 끝에 지금까지 봐온 게임과는 다른 '나이츠폴'이 탄생하게 됐다"라며, 끝으로 "출시를 앞둔 '나이츠폴'을 꼭 즐겨주길 바란다"라며 강연을 마무리했다.