유나이트 서울 2017의 시연대에서 만날 수 있었던 '건그레이브 VR'은 관람객들에게 많은 관심을 받았다. 흔히 생각하는 1인칭 시점의 VR 게임이 아니라 TPS로 조작하는 형태이기도 했고, 꽤나 완성도 있는 모습을 보여줬기 때문이다. 심지어 등장과 공개마저도 조금은 갑작스러웠다.

이미 작년 플레이액스포를 통해서 모바일 게임인 '건그레이브 G.O.R.E'를 공개했던 '이기몹'은 '건그레이브 VR'을 통해서 VR에서도 색다를 시도를 하는 개발사가 있음을 우리에게 보여줬다. 그렇다면 이들은 대체 언제부터, 대체 왜 VR TPS 액션이라는 시도를 했던 것일까.

많은 이들의 놀라움과 물음에 대답하기 위해, 현재 이기몹에서 '건그레이브'를 개발 중인 김민수 이사가 강연을 진행했다. 그는 자신들이 VR 게임을 개발하면서 어떻게 만들고, 판매하고, 어떠한 협의를 거쳐왔는지 전달하기 시작했다.

그는 먼저, 국내 VR 게임 개발의 역사를 정리하고 자신들이 '건그레이브 VR'을 개발하면서 겪은 과정과 고민을 설명했다. 'VR 원년'이라고 부르는 2016년, 국내의 개발 상황은 모바일 시장에서는 성공을 위한 허들이 올라가면서 투자가 위축되는 시기였다. 이 시기쯤 정부 주도로 VR 산업이 진행되었고, 지원 정책들이 하나씩 연달아 발표됐다. 중국에서는 VR 기기 메이커의 플랫폼 사업이 개시되기 시작했으며, 시장이 점차 형성되면서 실력 있는 개발사들의 도전이 이어졌다.

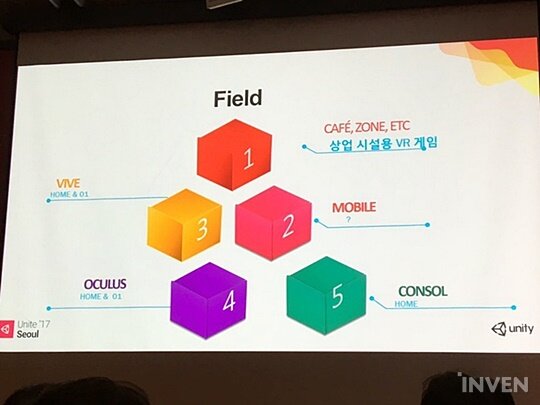

건그레이브 모바일을 개발하고 있던 김민수 이사는 시장 상황과 가능성을 보고자 VR 게임의 시장 조사를 시작했다. 당시 시장은 크게 콘솔 기기의 홈 VR, 오큘러스, 모바일, 바이브, 카페나 VR 존 같은 상업 시설물로 나뉜 상태였다.

김 이사는 시장 조사를 통해서 홈 콘솔 시장에 진입하기로 했다. 모바일 VR 시장은 캐주얼이나 얼리어답터가 잠깐 즐기는 수준이 될 것으로 생각했고, 카페와 존과 같은 상업시설은 관련 산업에 영향을 크게 받기에 매출을 만들기 어렵다고 판단했다. 그리하여 게이머를 위한 시장인 홈 VR 시장을 선택했다고 설명했다.

타겟을 설정했으니, 이제는 무엇을 어떻게 만드는지를 고민할 차례였다. 다른 VR 게임과 얼마만큼의 차별점을 둘 수 있고, 멀미와 개발 의지 등 고민할 것들이 많았다. 일단은 VR에 대한 경험도 거의 없었던 상태. 김 이사는 이 시기에 압구정 소니 스토어, 에픽게임즈, 먼저 개발을 시작한 스튜디오 등을 방문하며 경험을 쌓았다.

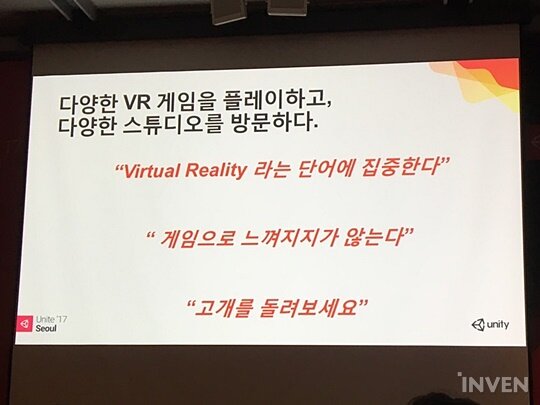

그 결과, "Virtual Reality 라는 단어에만 집중한다.", "게임으로 느껴지지 않는다",처음부터 "고개를 돌려보세요"라는 한계를 느꼈다고 전했다. 미국에서는 VR을 세컨드 스크린으로 정의하고, 소니에서는 뷰와 사운드를 강조하고 있던 상황. 엄밀히 이야기한다면, 국내에서 강조하고 있는 '인터랙션'도 이전에 출시한 Wii나 키넥트에서도 경험할 수 있었으니, 새로운 개념도 아니었다.

국내의 개발사들과는 달리 VR의 장점이 '뷰'라고 판단했던 강연자는 일본으로 넘어가서 VR에 대해서 알아보자고 결정하게 된다. 일본에서는 이미 세가가 20년 전에 VR 게임기를 출시했던바 있고, 오랜 기간 업계에 머무르고 있는 개발자들이 VR에 대한 높은 관심을 보이고 있다는 것이 이유였다.

일본 시장에서는 PS VR이 시장을 주도하고 있었다. 일본의 협소한 주거 문화의 영향으로 룸스케일을 구현할 수 있는 공간이 많지 않았기 때문이었다. 그리고 강연자의 결론과 마찬가지로 '뷰'를 강조하며 판매를 진행하고 있었다. 이외에도 VR 인재를 위한 교육투자가 진행되고 있다는 점이 강연자를 감탄하게 했다. 1년에 440명 정도의 전문가를 육성해 나고자 했었고, 교육 인프라에 대한 투자도 진행 중이었다고 설명했다.

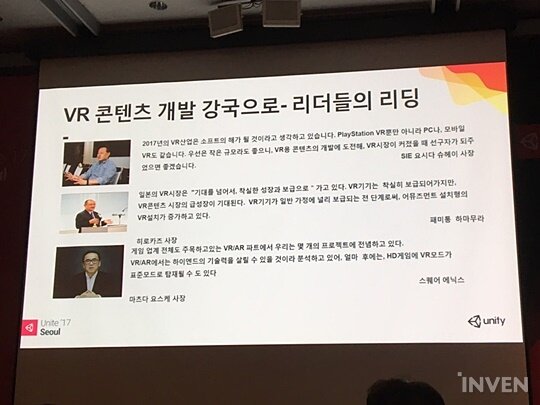

또한, 일본 게임 시장을 이끄는 리더들이 VR 시장을 이끌어 가고, 개발자들에게 VR 개발을 장려하고 있다는 점도 긍정적으로 판단했다. 일본 시장에서는 상위 기업이 시장을 이끌어나가고 있었으며, 하부 기업이 이를 따라가는 형태로 시장이 형성됐다. 반면, 국내에서는 VR 게임 시장이 작은 기업만의 비즈니스가 되어가는 상태였다. 즉, 일본의 VR 시장은 '제대로 만들어지고 좋은 콘텐츠가 나오는 시장'으로 자리 잡아가고 있다고 봤다.

강연자는 이와 같은 부분에서 국내의 정부 주도, 캐피탈 트랜드에 의한 시장 형성이 아니라 '새로운 플랫폼'으로 VR을 바라보고 있다고 설명했다.

현황과 비전을 살펴봤다면, 이제는 개발을 시작할 차례. 강연자는 우선 어떤 VR 게임을 만들 것인지, 타겟은 어디로 할 것인지. 그리고 어떤 엔진으로 언제 출시할지를 정했다고 말했다. 먼저, 강연자는 기존 VR 게임에서 총을 난사하고 학살하는 형태는 나오지 않았다고 판단했다. 그리고 앞서 일본 시장을 돌아보고 나서 콘솔 유저를 타겟으로 삼았다. 이전부터 게임을 구매해 온 콘솔 게이머의 소비 환경은, 유료 게임에 대한 적은 거부감으로 이어질 것으로 생각했기 때문이다.

다음으로 신체적인 피로도를 최소화하기 위해 신경 썼다. VR이라는 장르를 떠나서 '게임'이라고 하면 마땅히 플레이 지속성을 가져야 할 것으로 생각해서다. 따라서 인터랙션 요소는 줄이고 완성도와 임장감이 높은 좌식 VR을 컨셉으로 잡았다.

또한, 이를 위해서 완성도를 확보하기 위한 노력을 기울였다. VR에 대한 스테레오 타입이나 낮은 플레이 지속성은 게임을 충분히 재미있게 만들면 극복할 수 있다고 봤다. 스스로 킬러콘텐츠를 만들어야 한다는 생각이기도 했다.

본격적인 개발을 시작하면서 나온 1차 프로토타입은 다른 곳의 조언을 받지 않고 개발자들의 감각에만 의존해서 제작한 형태였다. 초기 프로토타입은 TPS 형태로 카메라를 이리저리 돌려보며 플레이할 수 있었다. 이어지는 2차 프로토타입에서는 헤드마운트를 착용해야 하는 이유를 만드는 데에 집중했다. 그리고 당시 결과물을 시연한 개발자들마저 극심한 멀미를 처음으로 경험하게 됐다.

당시 김 이사는 문제를 해결하기 위해서 오큘러스, 소니 코리아, 그리, 유니티 등 많은 개발사와 엔진사들의 상담과 도움을 받았다고 회상했다. 그리고 타인의 비평과 조언을 받아들여 처음으로 돌아가 개발을 계속하게 된다. 여기서 등장한 것이 3차 프로토타입이다. 난관을 맞닥뜨렸던 개발은 3차에 이르러 멀미 최소화를 위한 실마리를 잡게 되었으며, 하드웨어에 대한 이해도가 상승하는 결과물을 가져왔다.

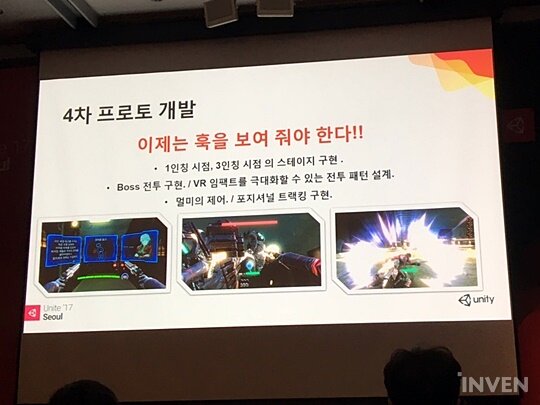

게임의 윤곽과 기본 틀이 구현되면서 4차 프로토타입에서는 '훅(HOOK)'을 보여주는 것에 신경썼다. 1인칭과 3인칭이 전환되는 스테이지를 등장시키고, 보스 전투와 전투 패턴이 설계됐다. VR임을 보여줄 수 있는 포지셔널 트랙킹도 구현했다. 전반적으로 초기 개발보다는 훨씬 나아진 게임. 이후에는 해당 프로토타입으로 다양한 퍼블리셔들에게 게임을 보여주기 시작했다.

강연자는 여러 업체에게 게임을 보여주는 것이 '하나만 걸려라'가 아니라, 과정에서 '게임을 발전'시킬 수 있음을 강조했다. 게임을 보여주는 과정에서 커뮤니케이션이 발생하고, 여기서 나오는 조언과 피드백을 게임을 개선하는 데에 사용할 수 있다고 전했다.

그리고 퍼블리셔를 구했다면, 게임이 점차 달라지기 시작한다고 설명했다. 수익 모델이 추가되면서 시장 친화적으로 게임이 변화하고, 자금과 일정 등에 대한 여유가 생기기도 한다고 전했다. 그리고 여기서 중요한 것은 '게임을 거의 완성한 상태'보다는 초기의 버전일 때 퍼블리셔를 구하는 것이 좋다고 알렸다. 추후 변경에 대한 변수가 줄어들고, 퍼블리셔와 협의를 거쳐, 개발 기간과 자금 안정성에서 여유가 생긴다고 정리했다.

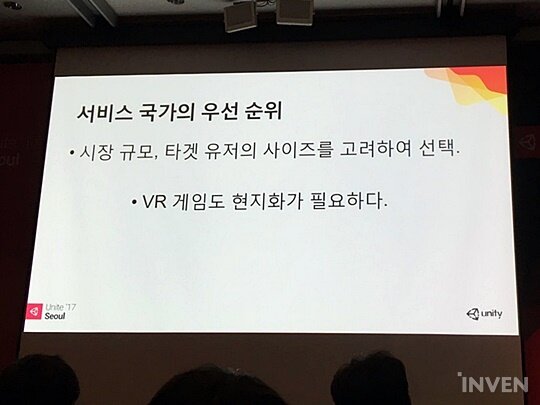

마지막 단계로 플랫폼과 시장을 선택해야 함도 청중에게 전했다. VR 플랫폼마다 특징과 조작 체계와의 연관성이 달라지기 때문에 개발 기간과 비용을 고려하여 출시할 플랫폼을 정해야 한다고 설명했다. 그리고 시장 선택에는 'VR도 현지화'가 필요함을 강조했다. 타겟으로 삼은 국가와 플랫폼에 게임을 맞춰나가다 보면, 게임의 퀄리티를 올릴 수 있다는 설명이다.

강연이 끝나갈 무렵, 강연자는 "VR 게임은 이래야만 한다는 분위기를 벗어나, 개발자들이 가고자 하는 방향을 먼저 디자인하고, 본인이 생각한 게임의 특징을 살리기 위해 고민해야 한다"고 전했다. VR 게임이 어떤 방식임을 정의하는 행위가 결국에는 게임이 양산화되는 공식 될 수 있을 것이라 봤기 때문이다.

이어서, "개발자가 방향을 설정하여 개발하면서 게임에는 차별점이 생기게 된다"고 말한 뒤, "그렇게 할 수 있다면 우리나라의 개발사들도 해외 시장에 선보일 수 있을 것으로 생각한다"고 전하며 강연을 마무리했다.