기자가 중학교 2학년 즈음이었을 겁니다. 부끄러운 이야기지만, 당시 전 학교 앞에서 게임 CD를 구워주던 아저씨의 단골손님 중 하나였어요. 그 가게는 얼마 지나지 않아 사라졌지만, 당시 즐겼던 게임 중 지금까지도 기억에 남는 작품이 여럿 있습니다.

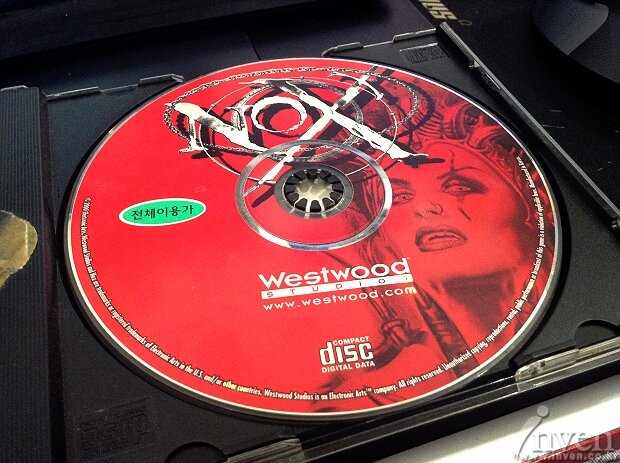

그 중 하나가 '녹스(NOX)'였습니다. 지금 보면 촌스러운 2D 그래픽이지만, 당시에는 최신 3D작품 못지 않는 화려한 그래픽을 보여주는 작품이었죠. 그리 어렵지 않은 스토리는 물론, 음성까지 한글화 되었기에 오랬동안 즐겼던 기억이 납니다. 중간까지 게임 진행하고, '아! 이건 정말 사야겠다'고 느끼고 바로 용산으로 달려가 정품을 샀어요. 이런 게임을 만들어준 개발자한테 정말 고맙다는 생각이 들었습니다.

당시 게임잡지들을 보면, 녹스를 디아블로2의 최대 라이벌로 붙이는 문구가 많았습니다. 같은 액션RPG인 것도 그렇지만, 그 때 블리자드의 유일한 라이벌로 거론되었던 게 웨스트우드였기 때문이죠. '스타 크래프트'와 '커맨드 앤 컨커'의 대결을 넘어 액션 RPG에서도 진검 승부를 펼치는 것처럼 보였습니다. 당시 저는 이 문구가 잘 이해되지 않았지만, 아무튼 당시 게임잡지들이 다 그랬던 걸로 기억합니다.

뭐, 승부는 다들 아시다시피 '디아블로2'의 완승으로 끝났어요. PvP를 제외하곤 일회성 콘텐츠밖에 없었던 녹스가 '디아블로2'의 파괴적인 중독성을 이긴다는 건 무리였죠. 게다가 액션성도 지향하는 쪽이 다를 뿐, 디아블로2가 그리 밀리는 것도 아니었습니다. 디아블로2는 한국인 입맛에 딱 맞는 그런 게임이었어요. 상대가 나빴죠.

20대도 얼마 남지 않은 지금, 수납장 구석에 있던 녹스를 다시 꺼내 보았습니다. 알뜰한 구성이 참 마음에 듭니다. 그리 길지는 않지만 짧지도 않은 플레이타임, 심플하지만 힘있는 마법 효과, 성우들의 찰진 연기력도 좋았습니다. 여기에 녹스 특유의 빠른 속도감은, 요즘 게임 개발사라도 보고 배울 점으로 보였죠.

다시 의문이 들었습니다. 이걸 왜 '디아블로2'와 붙였는지 모르겠더라고요. 솔직히 당시에는 그리 깊게 생각해보지 않았습니다. 하지만 2013년 와서 즐긴 녹스는 '디아블로 스타일'이 전혀 느껴지지 않았습니다. 일단 파밍이 없잖아요. 같은 구간을 계속 공략하며 조금이라도 상급 아이템을 얻으려는 과정이 녹스는 생략되었습니다. 싱글은 말 그대로 일회성이었어요.

멀티는 어땠을까요? 개인적으로 녹스의 멀티는 '디아블로'보다는 '퀘이크'에 가까운 게임성을 보여준다고 생각합니다. 플레이어는 완전히 같은 조건입니다. 다 최고 레벨이고, 기본적인 장비만 걸치고 있죠. 조금이라도 상대보다 유리한 고지를 점령하려면, 맵 곳곳에서 리스폰되는 장비들을 챙겨야 합니다.

이런 구조는 '퀘이크3: 아레나'와 일치합니다. 게임을 보는 시점만 다를 뿐, 녹스의 멀티는 RPG가 아닌, 정통 액션게임이라 해도 부족함이 없어요. (사실 싱글도 정통 RPG라 말하기는 조금 그렇지만요.)

만약 지금 녹스가 온라인게임으로 출시된다면 어떤 반응을 얻을까요? 아, 녹스가 온라인으로 출시되길 바란다는 건 아니예요. 전 이 멋진 추억이 여기서 마무리되길 원하는 사람입니다. EA가 웨스트우드 스타일을 그대로 재현하는 것도 힘들거라 보고요. 제가 묻고자 하는 것은 이겁니다.

"녹스가 지금 등장한다면, 13년 전과 같이 '디아블로 스타일 게임'이란 말을 듣게 될까요?"

아마 아닐 겁니다. 당시엔 액션성 강한 RPG가 그리 많지 않았기에 비교 범위가 한정적이었지만, 요즘 게임 장르는 훨씬 넓어졌으니까요. 액션성이 강하더라도 어떤 원리로 그렇게 느끼는지를 더 중요하게 보게 됩니다. 또 다른 이유로는 코어 게이머들의 눈이 예전보다 높아진 것도 있겠네요. 어쨌든, 녹스는 앞서 말했듯이 디아블로보다는 퀘이크에 가까운 게임성을 지니고 있습니다. 그리고 퀘이크를 해 보지 않은 유저라도 녹스를 플레이해 본다면, 디아블로와는 다른 느낌이라는 것을 받을 거라 생각합니다.

최근 들어 '디아블로 스타일'에 비슷한 작품들이 다수 등장하고 있습니다. 외형이 거의 똑같은 작품도 있고, 전투와 아이템 체계만 적용한 작품도 있어요. 게이머라면 다 알만한 대형 개발사가 만드는 작품도 있고, 이제 막 기지개를 편 신생 개발사의 작품도 있습니다. 유행 끝났다고, 지루하다고 해도 '디아블로 스타일'이 여전히 업계에서 유효하다는 것을 간접적으로 보여주는 게 아닐까요?

실제로 인벤에 올라오는 기사를 봐도, 디아블로 풍 게임에 유저들의 관심이 집중되는 것을 알 수 있습니다. 댓글이 유독 많아요. 비판적인 글도 있고, 그래도 나오면 한 번 해봐야지 하는 글도 있더라고요. 디아블로3가 전작에 비해 실망적이라곤 하지만, 그래도 유저들의 관심까지 떠난 건 아닌 듯 해요. 애증이랄까. 뭐 그런 거겠죠.

현재 등장하는 디아블로 풍 게임들 이야기를 계속해 보겠습니다.

개인적으로 보기에 프레임을 깨지 못한다고 생각해요. 작품이 국내 것이든, 국외 것이든 말이죠. 디아블로3가 시장에서 큰 반향을 일으키지 못하자, '이게 문제였구만! 이것만 고치고 내놓으면 대박날 수 있겠어'라고 생각한 뒤 만든 것 처럼 느껴집니다.

그런데, 디아블로3 전세계 판매량 1,200만 장 넘었습니다. 이 정도면, 기존 IP에서 오는 파급력 이상의 성과라 봐도 될 듯 합니다. 시스템 상 변경점이 많아 전작보다 중독성이 떨어진다는 이야기도 많이 듣긴 하죠. 그렇지만 지금 배틀넷에 접속해봐도 디아블로3 플레이하는 유저는 은근히 많습니다. 더욱 결정적인 것은 디아블로 풍 게임을 접해본 유저들이 하는 말입니다. "이걸 해보니 디아블로3가 얼마나 잘 만든 게임인지 알겠다."고 그래요.

디아블로3 칭찬할 생각은 없습니다. 이후 나온 작품들이 디아블로3보다 부족하다고 말하는 것은 더더욱 아니고요. 실제로 요즘 나오는 디아블로 풍 게임들 거의 다 해봤는데, 대체로 재미있었습니다. 몇몇 요소는 디아블로3보다 뛰어난 작품도 있었어요.

제가 안타까운 것은 디아블로 풍과는 다르게 고민해 볼 여지가 있음에도 기존에 짜여진 프레임을 따른다는 거죠. 녹스는 이를 거부했고, 완전히 자신만의 콘텐츠로 승부했습니다. 비록 지긴 했어요. 하지만 볼프 슈나이더의 저서 '위대한 패배자'에 기록된 인물들과 같이 또다른 클래식이 되는 데는 성공했다고 봅니다.

게임 산업이 커지면서 작품보다 상품이 우선시 된 것은 아쉽습니다. 하지만 어쨌든 개발자도 돈 벌어야 하니까 너무 뭐라 할 수는 없어요. 제가 그리운 것은 십여 년 전 보았던 게임과 게임 간의 멋진 승부입니다. 그리고 오랜 시간이 지나더라도 다시 한 번 즐거움을 안겨줄 그런 작품을 꼭 만나보고 싶어요. 나중에라도 좋아요. 제가 게이머로 남아있는 동안이라면 말입니다.