사실 이제까지 한 번도 차이나조이 취재를 간 적이 없었다. 솔직히 고백하자면 시간 부족을 핑계로 일부러 회피하기도 했었고 막상 가고 싶을 때는 다른 일정 때문에 포기해야 할 때도 있었다.

그런 기자를 직장 동료나 업계 지인들은 ‘운 좋은 놈’이라고 부르곤 했지만 내심 한번은 꼭 가야겠다는 생각도 들었다. 게임기자라면 당연히 커리어에 차이나조이 한 줄은 새겨야 한다는 막연한 의무감일 수도 있었고 말로만 듣던 지옥이 진짜인지 내 눈으로 직접 확인하고 싶은 어설픈 패기일 수도 있었다. ‘가면 가는 거지. 별거 있나’ 뭐, 이런 심정.

그러나 올해 차이나조이 출장이 확정됐을 때부터 주변 분위기가 사뭇 달라졌다. 그 소식을 어떻게 접했는지 만나는 사람마다 생존을 위한 팁을 알려주며 측은지심이 가득한 눈빛을 보내기 시작했다. 경험자의 짓궂은 장난이라 생각하고 겉으론 웃어넘겼지만 모두가 한목소리로 걱정을 해주니 내 마음속 공포심은 조금씩 불어나 눈덩이처럼 커져만 갔다.

물에 적셔 더위를 식힐 손수건을 몇 개씩 챙기라는 둥, 여행 가방에 컵라면과 생수를 잔뜩 넣어가라는 둥, 배낭을 뒤로 메면 마구 훔쳐가니 앞으로 매고 다니라는 둥, 얘기만 들어보면 중국 상해, 차이나조이 현장은 내가 출장을 가는 건지 군대에 재입대하는 건지 혼란스러울 정도로 ‘혼돈 오브 카오스’, 그 자체였다.

시간은 흘러 흘러 결국 출장 당일이 다가왔고 1시간 30분간의 짧은 비행 끝에 상해 푸동 공항에 도착했다. 우리 일행을 가장 먼저 반겨준 것은 한번도 경험하지 못했던 ‘40도를 넘나드는 살인더위’. 큰 여행가방을 옆에 낀 장정 세 명은 땀을 육수처럼 흘리며 함께 기도했다. 제발 살아서만 돌아가자고.

그렇게 시작된 차이나조이 출장이 하루, 이틀 지나고 중반에 접어들었을 때. ‘극한의 더위, 끝이 없는 인파’라는 두 괴물에 서서히 익숙해지며 차이나조이를 '게임쇼'그 자체로 바라볼 수 있는 여유가 생기기 시작했다.

게임쇼의 가장 핵심은 누가 뭐래도 출품한 게임들의 퀄리티다. 텐센트의 몬스터헌터 온라인과 아수라 온라인, 완미세계의 사조영웅전 제로, 샨다게임즈의 영세계, 스네일게임즈의 블랙골드 등 중국산 대작을 직접 플레이까지 해보며 색안경 없이 바라본 순간, 아니 중국이라는 아예 단어를 지우고 한국 게임이라고 생각한 순간, 기자는 컬쳐 쇼크에 빠졌다.

물론 뛰어난 아이디어와 독창적인 게임플레이를 갖춘 게임은 찾아보기 어려웠다. 허나 대부분이 평균 이상이었고 흔히 "블리자드의 주특기"라 부르는, 과거 출시된 게임들의 장점을 잘 융합해 완성도 있게 빚어낸 듯한 몇몇 게임은 지금 당장 여러 한국 대작들과 어깨를 견주어도 무리가 없어 보였다.

오직 기자만의 착각인가 싶어 같이 취재했던 기자들과 차이나조이에 참가한 한국 업체 관계자들에게 소감을 물어봐도 대답은 한결같았다. 중국 온라인 게임이 정말 무서운 경지에 이르렀다는 평가들.

중국 게임개발자 컨퍼런스(CGDC)에 참가한 우리나라 현직 게임개발자들도 비슷한 반응이었다. 현지에서 중국 개발자들이 발표하는 주제 하나하나가 최신 온라인 게임 기술을 직접 다루면서 체득한 실전경험들이며 전반적인 강연 수준 또한 한국보다 앞서 있다는 것. 모 개발자는 이제는 게임 개발 기술에서 중국이 한국 보다 뒤처져 있다는 통념을 완전히 버려야할 때라고 역설했다.

한번은 차이나조이에 출품한 국내 모 온라인 게임의 PD와 함께 식사하는 자리가 있었다. 당연히 화제는 중국 온라인 신작들에 집중됐다.

"한국은 지금 PC 온라인 게임을 만드는 회사가 별로 없습니다. 다들 만들기 수월한 모바일 게임으로 전향하는 분위기인데요. 현 상황에서 중국 온라인 게임이 이 정도 퀄리티를 보여준다면 2~3년 안에는 반드시 따라 잡힐 겁니다. 내심 걱정됩니다."

게임은 일단 접어 두고 행사 전반적인 부분에서도 태클 걸기가 쉽지 않았다. 블리자드의 WoW와 스타2, 공중망의 길드워2와 월드오브탱크, 텐센트의 블레이드앤소울, 샨다의 밀리언 아서를 위시한 외산 게임들도 자국 게임들과 균형을 이루며 적절한 볼거리를 제공했고, 각 부스별 이벤트와 시연, 그리고 유저 자체 퍼포먼스도 다른 게임쇼와 비교했을 때 딱히 밀리지 않았다. 말 많았던 행사장 소음과 호객 행위, 부스걸 노출 그리고 관람객 입장 프로세스도 크게 개선됐다.

‘사우나조이’, ‘부스걸조이’라는 말이 있다. 중국 상해의 무더운 날씨와 부스걸 물량만 앞세우고 볼거리가 딱히 없었던 차이나조이를 은근 슬쩍 비꼬는 단어다. 우리는 은연 중에 아주 오래전부터 ‘메이드 인 차이나’가 붙으면 곧 ‘3류’로 생각하던 편견을 차이나조이에도 그대로 적용시켜왔는지 모른다.

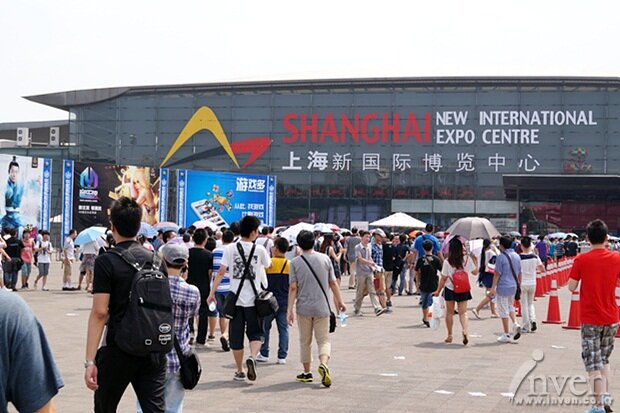

정신을 혼미하게 만드는 더위와 시시각각 몰려드는 엄청난 인파, 지스타 행사장 다섯개를 합쳐놓은 규모의 광활한 전시관. 우리가 단지 이것을 핑계로 ‘차이나조이’를 폄하할 수 있을까.

예전부터 기자들에게 차이나조이가 회피의 대상이었던 이유는 고생은 고생대로 하면서도 정작 취재할 거리가 별로 없었다는 거다. 수준 이하의 게임들이 대부분이고 행사장 관리도 마치 도떼기시장처럼 눈살을 찌푸리게 하다 보니 겨우 나오는 기사가 부스걸 특집뿐이었다.

하지만 이제는 달라졌다. 이번에 체험한 차이나조이는 물론 부족한 부분도 있었으나 출품 게임의 수준부터 행사장 전반적인 운영까지, 나름 각을 잡고 냉정한 잣대에 올려봐도 지스타는 물론 세계 3대 게임쇼라고 불리는 E3, 게임스컴, 동경게임쇼까지 바라볼 수 있는 단계에 올라섰다.

그리고 대륙의 특기인 단순 물량 공세를 넘어 PC 온라인, 모바일, 웹게임 등 다양한 플랫폼에서 최신 기술을 도입하며 질적으로 성장한 모습은 애초와는 완전히 다른 종류의 공포를 안겨줬다.

왠지 답답한 마음을 추스르며 차이나조이 행사장를 빠져나오는 길. 40도 불볕더위에도 게임에 대한 열정을 불태우는 수많은 현지 게이머를 돌아보며 자문했다. 과연 2년 뒤 우리 지스타는 어떤 평가를 받게 될까.