어느 날 누군가 나에게 도발을 걸었다. "아니, 게임을 이렇게 못 하는데, 엔딩 볼 수나 있어요?"라고.

그리고 곰곰이 생각을 해보니, 구매한 게임에 갯수와 비교해서 막상 엔딩을 본 게임들은 손에 꼽았다. 많은 시간을 플레이했음에도 엔딩까지 도달하지 못한 게임들이 있었고, 그저 세일이라 샀던 게임들이 몇 개. 취향에 영 안 맞아서 조금 플레이하고 그만둔 게임들이 조금. 하지만 게임을 오랜 시간 진득하게 플레이하지 않았던 가장 큰 이유를 진지하게 생각해보자면, 단 한 가지 답밖에 나오지 않았다.

수 많은 게임을 사고서도 엔딩을 못 봤던 이유는, 그저 '나에게는 너무 어려웠기 때문'이었다.

나에게는 너무 어려운 게임들

딘 타카하시, 나는 당신을 이해할 수 있다.

2017년 게임스컴에서는 Venturebeat에서 게임 부문을 담당하는 25년의 경력자 '딘 타카하시'의 컵헤드 플레이 영상이 화제가 됐다. 무지막지할 정도로 게임을 못했기 때문이었다. 하지만 개인적으로는 충분히 이해할 수 있었다. 자격 논란을 차치한다면, 게임 플레이 보다는 기업을 전문으로 취재하는 사람에게서 충분히 나올 수 있는 조작이라고 생각했다.

'만약 플랫포머 게임을 못 하는 내가 플레이하고 있었다면, 어느 정도 비슷하지 않을까?' 라는 생각이 드는 순간, 마음속 깊은 곳에서 두려움이 몰려왔다. 슬슬 허리둘레가 늘어나는 30대이자, 점점 저질화되어가는 조작능력, 아저씨라는 호칭이 귀에 익어가는 게이머에게 있어서 '컵헤드'라는 게임은 그저 스트레스 덩어리처럼 보였다.

출시 이후 실제로 플레이를 했을 때, 예상 그대로의 난이도를 체감했다. 어려웠고 스트레스를 받았으며, 결국 게임을 중간에 포기하고 말았다.

이상하게 참 어렵고 힘들더라

나는 죽었다. 그리고 패드를 던졌다.

최근 몇 년간 출시되는 게임들을 바라보면, '어렵다' 혹은 '높은 난이도'라는 것이 하나의 장르로 자리 잡은 느낌을 받곤 한다. 다크소울 시리즈의 '유다희'는 밈으로 자리 잡았고, 인디 게임에서는 한 순간에 모든 것을 잃는 로그라이크 장르가 인기를 얻으며 난이도 상승에 박차를 가하고 있다. 이제 게임 하나를 클리어하기 위해서는 시간뿐만 아니라 개인이 받는 스트레스까지 고려해야만 한다.

물론, 어렵지 않은 게임들도 여럿 있다. 하지만 플레이어들이 오랜 시간 플레이하거나, 재미있게 시청하는 게임들을 돌이켜보자. 인상 깊게 꾸준히 플레이한 게임은 항상 스트레스를 동반하고 있음을 볼 수 있다. 죽음의 강렬함을 느낄 수 있었던 '다크소울 시리즈'가 그러했고, 인디게임들은 로그라이크라는 장르를 통해 이를 활용하려 한다. 어려움을 극복할 때의 희열. 그것이 최근 게임의 추세처럼 보이는 것은 어쩔 수 없다.

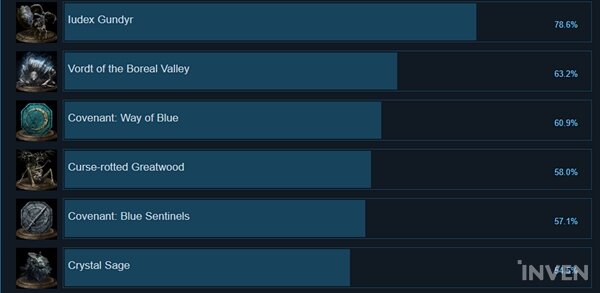

그리고 어려움과 비례해서, 게임을 클리어하는 플레이어의 숫자는 줄어들기 마련이다. 이런 경향은 PC로 출시된 게임들의 도전과제를 살펴보면 확실히 드러난다. 튜토리얼의 보스인 군다를 잡은 스팀유저는 전체의 4/5 수준인 78.6%. 이후 보스들을 잡을 때마다 비율이 점점 하락해서 최종적으로는 20%대에 머무른다. 그나마 태초의 불을 계승하는 엔딩이 23.5%고 나머지 엔딩은 10%대다.

판매량 대비 유저 수를 따지면, 엔딩까지 도달한 인원 수는 전 세계 백만 명 가까이 집계될 것이다. 하지만 분명한 것은 약 3/4이 엔딩을 보지 못하고 포기했다는 점이다. 앙빅(angbik)과 같은 더 어려운 게임은 최종 난이도를 클리어한 사람이 5%를 넘지 못한다. 그럼에도 우리는 해당 게임들을 보며 이렇게 판단한다. '어렵긴 한데, 괜찮은 게임이었어' 하고.

게임은 왜 어려움을 무기로 삼는가

목표와 제약의 대립이 낳는 카타르시스.

돌이켜보면, 초기 게임들의 난이도는 지금 기준으로는 상당한 수준이었다. 아케이드게임의 주류였던 슈팅이나 액션 등은 물론이고, PC와 콘솔 들에 있었던 플랫포머 게임 중에는 이처럼 높은 난이도를 내세웠던 게임들이 여럿 있었다. 적어도 '높은 난이도'를 자랑하던 게임들이 최근에 갑작스레 등장한 것은 아니다.

슈팅 장르에서는 '벌레공주'나 '도돈파치'와 같은 극악의 난이도를 자랑하는 게임들이 있었고, 캡콤의 '록맨 시리즈', 테크모의 '닌자용검전' 등 많은 게임이 높은 난이도로 유명세를 탔다. 아케이드에서는 회전율을 올리기 위해서 난이도를 높였으며, 과거의 고전 게임들은 플레이 타임을 늘리기 위해서 난이도를 높이는 선택을 했다.

그 시절의 게임은 분명히 어려웠지만, 동시에 플레이어들에게 깊은 인상을 남겼음은 부정할 수 없다. 어려움을 뚫고 게임을 클리어했을 때의 쾌감. 그리고 설령 엔딩까지 가지 못하더라도 넘지 못했던 벽을 조금씩 넘거나, 실력을 조금씩 향상해 나갈 때의 고양감은 이루 말할 수 없는 강렬한 쾌감으로 작용했다.

게임 디자이너이자 연구가인 제인 맥고니걸은 '누구나 게임을 한다'를 통해서 게임의 본질적 요소를 '목표', '규칙', '피드백 시스템', '자발적 참여'의 네 가지로 정의했다. 모든 게임에는 플레이어가 얻어야 하는 구체적인 결과(목표)가 있고, 이를 쉽게 이를 수 없도록 하는 게임 내의 제약(규칙)이 존재한다는 것이다. 제약은 플레이어가 미지의 공간을 탐험하도록 유도하며, 동시에 창의력과 전략적인 사고가 탄생하는 기반이 된다.

때문에 난이도가 높은 게임(심지어 조정도 불가능한 게임)들은 플레이어들을 가로막는 제약을 늘리는 방향으로 설계된다. 죽음이 갖는 커다란 리스크, 시도마다 달라지는 아이템, 난해한 퍼즐 등 수 많은 제약은 목표 달성을 가로막는 장애물이 되며, 모든 고난을 뚫고 목표를 달성했을 때의 성취감으로 이어진다. 그리고 제약이 커질수록 목표 달성 시 느낄 수 있는 감정은 배가 되기 마련이다.

그럼에도 우리는 트라이를 한다

시도는 곧 실패의 위협을 감수하는 일

우리가 수많은 게임을 라이브러리에 쌓기만 하고 있으면서도. 스트레스를 받으면서 게임을 플레이하고, 엔딩을 보기 전에 게임을 그만두는 과정에서도 즐거움을 느끼는 것은, 결국 제약을 극복하는 도전 과정이 쾌감을 주기 때문이다.

그래서 한 게임의 끝을 알리는 '엔딩'은 중요하지 않다. 미국의 교육학자 버스카글리아 (Leo Buscagilia)가 "시도해 본다는 것은 실패의 위험을 감수하는 일이다."라고 말했던 것처럼, 어려움과 맞서는 과정 자체는 충분한 의미가 있다. 엔딩까지 도달한 사람이 3/4이라고 하더라도 충분히 '갓겜'이라는 평가를 할 수 있는 이유도 여기에 있다. 게임이든 인생이든 도전하지 않으면 아무것도 남지 않는다. 버스카글리아의 말마따나, "모험과 도전은 받아들일 만한 가치가 있으며, 아무것도 감수하지 않는 일이야말로 인생에서 가장 큰 위험"인 셈이다.

제약과 위험에 대한 도전, 그리고 이를 이겨냈을 때의 고양감과 쾌감은 우리를 수없이 도전하게 한다. 중간에 포기하더라도 상관은 없을 것이다. 비루한 피지컬이라도 우리가 감내했던 스트레스와 죽음은 그것만으로도 가치가 있으니까.

그렇기에 우리는 지금도 트라이를 한다. 설령 엔딩을 보지 못할지라도, 중간에 패드를 집어 던지더라도 말이다.