"이야, 이거 옛날 생각나네?"

지난 21일, CBT를 실시한 '바람의 나라: 연'을 하면서 나도 모르게 입 밖으로 소리가 새 나왔다. 과거 한창 즐겼던 그때 그 시절 '바람의 나라'와도 다르고 지금의 '바람의 나라'와도 다르다. 하지만 정취만은 여전했다. 모바일에 맞춰 여러 부분이 바뀌었지만, 그럼에도 어딘지 옛 추억을 떠올리게 만들었다.

'바람의 나라: 연'은 철저하게 원작 '바람의 나라'를 모바일로 재탄생하는 데 중점을 둔 게임이다. 게임의 그래픽부터 사운드 어느 것 하나 그립지 않은 게 없다. 그런 면에서 본다면 '바람의 나라: 연'은 꽤 잘 만든 게임이라고 할 수 있을 것이다. 옛 추억을 떠올리게 하는 등 정취를 여전히 간직했기 때문이다.

하지만 추억만 잘 살렸다고 좋은 게임이라고 할 순 없다. 분명 추억은 '바람의 나라: 연'의 가장 큰 특징 중 하나일 테지만 그보다 중요한 건 재미, 즉 내실이다. 실제로 CBT를 플레이한 게이머들의 피드백 역시 극명하게 나뉘고 있다. 추억의 게임이라면서 좋아하는 의견이 있는가 하면 모바일 플랫폼에 맞게 변화한 모습이 어색하단 의견도 많다. 개중에는 진지하게 어떤 식으로 변했으면 좋겠다는 피드백도 심심찮게 눈에 띌 정도다.

과연, 게이머들은 어떤 점들을 좋아했고 어떤 점들을 아쉬워했을까? 이제 그 이야기를 해보고자 한다.

그때 그 시절 추억, 완벽재현!

모바일로 재탄생한 '바람의 나라: 연'

'바람의 나라: 연'의 가장 큰 특징이라고 하면 원작 '바람의 나라'의 특징을 고스란히 모바일로 재구축했다는 점을 들 수 있다. 어찌 보면 투박하다고 느껴질 법한 그래픽부터 정감넘치는 사운드까지 20년 전 즐겼던 '바람의 나라'를 떠올리게 하는 모습이다.

비단, 그래픽과 사운드만의 얘기도 아니다. 맨 처음 캐릭터 생성하는 것부터 조작법까지 어느 것 하나 그립지 않은 게 없다. 불편하다고 느껴질 법 하건만 이동할 때 한 칸씩 띄엄띄엄 움직이는 것조차 영락없이 '바람의 나라' 그 자체다. 오른쪽 하단에 퀵슬롯이 추가되고 사냥 위주였던 게 퀘스트 방식으로 바뀌는 등의 변화가 눈에 띄기도 했으나 모바일이란 걸 감안하면 크게 어색하지도 않다.

각각의 직업들의 특징이 명확한 점 역시 원작을 떠올리게 하기에 충분한 모습이다. '바람의 나라'의 가장 큰 특징이라고 하면 클래스별로 역할이 구분된다는 점을 들 수 있다. 20년이 훨씬 넘은 게임임에도 '바람의 나라'는 초기부터 이 점을 명확히 했다. 탱커의 역할을 하는 전사와 근접 딜러인 도적, 원거리 딜러 주술사, 그리고 서포터 겸 힐러인 도사로 나뉘는데 '바람의 나라: 연'에서도 이러한 특징은 여전했다. 솔플이 불가능한 건 아니지만, 효율성을 따지자면 압도적으로 파티가 좋았기에 자연스럽게 파티를 구성할 정도였다.

이는 어떻게 보면 불편하다고 느낄지도 모를 부분이다. 모바일 게임의 가장 큰 장점이라고 하면 언제 어디서든 할 수 있다는 부분이다. 하지만 이는 반대로 보자면 진득하게 즐기기 어렵다는 치명적인 단점이기도 하다. 그렇기에 대부분의 모바일 게임들은 장르를 불문하고 대부분 솔플이 주가 됐고 파티는 겸사겸사 넣는 것에 가까웠다. 하지만 '바람의 나라: 연'은 달랐다. 초반부터 적극적으로 파티를 구성하도록 했다. 고집스러운 한편, '바람의 나라'의 특징이 뭔지 정확히 캐치한 모습이다.

다만, 그렇다고 '바람의 나라: 연'이 원작을 고스란히 모바일로 옮기는데 그친 게임이란 건 아니다. 원작의 특색을 살리되 모바일만의 재미도 놓치지 않았다. 모바일 게임의 치명적인 단점 중 하나는 압도적인 콘텐츠 소비 속도다. 그렇기에 대부분의 모바일 게임은 수많은 콘텐츠로 무장했다. '바람의 나라: 연'도 마찬가지다. 다른 모바일 게임과 비교하면 콘텐츠 소비 속도가 빠르다고 느껴지진 않았지만, 그럼에도 원작과는 비교가 안 될 정도로 빠르다.

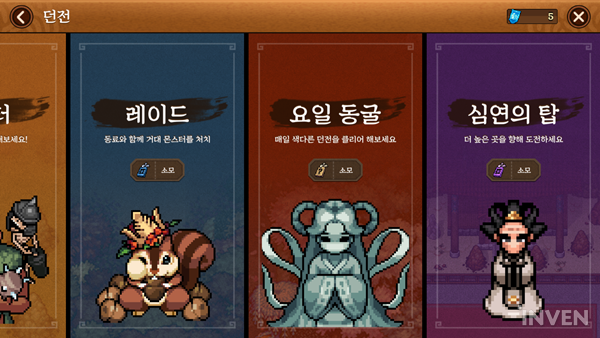

이런 단점을 '바람의 나라: 연'은 전통적인 사냥터 외에도 레이드, 요일 동굴, 심연의 탑 등 다양한 던전을 마련해 극복했다. 추억을 훼손하지 않으면서도 원작과는 다른 '바람의 나라: 연'만의 재미도 있다는 걸 보여준 셈이다.

분명 '바람의 나라'지만, 원작과는 다르다

중심이 된 자동사냥, 사라진 커뮤니티 요소

원작의 감성을 유지하면서 모바일에 맞게 성공적으로 재해석한 '바람의 나라: 연'이지만, 아쉬움이 없는 건 아니다. 특히, 자동사냥으로 인해 사라진 커뮤니티 요소에 대해서는 많은 게이머가 볼멘소리를 내고 있다. '바람의 나라: 연'만의 얘기도 아니건만 이러한 불만이 나오는 이유는 단순하다. 서로 웃고 떠드는, 그런 커뮤니티야말로 '바람의 나라'의 재미를 책임지는 요소였기 때문이다.

하지만 '바람의 나라: 연'에선 이러한 커뮤니티를 구축하기가 어렵다. 채팅도 되고 파티도 되지만, 적극적으로 나설 필요가 없기 때문이다. '바람의 나라'에서라면 파티를 찾기 위해서 서로 떠들고 했겠지만 '바람의 나라: 연'에선 터치 몇 번이면 쉽게 파티를 맺을 수 있다. 그리고 그렇게 파티를 맺었다면 그 후에는 그냥 자동사냥을 하면 된다. 이러니 커뮤니티 요소가 생기려야 생길 틈이 없다.

이는 레이드나 다른 콘텐츠도 마찬가지다. 자동으로 매칭해주고 자동사냥을 누르면 전부 알아서 해준다. 전부 자동사냥이니 굳이 대화할 필요도 없다. 과거의 추억에 젖어서 '바람의 나라: 연'을 한 게이머로서는 그때 그 시절, 웃고 떠들던 추억이 빛바래질 뿐이다.

그런 면에서 볼 때 자동사냥은 '바람의 나라: 연'이 해결해야 할 가장 중요한 숙제 중 하나랄 수 있다. 아예 자동사냥을 없앨 순 없으니 그 범위를 명확히 구분하는 것만으로도 충분하다. 예를 들자면 레이드나 보스전에서는 자동사냥이 안 되도록 하는 식이다.

그게 아니라면 자동사냥으로는 클리어하기 어렵게 하면 된다. 그렇게 하는 것만으로도 커뮤니티가 활성화될 공산이 크다. 불가능한 것도 아니고 많은 게이머가 원하는 부분인 만큼, 남은 건 개발사의 의지뿐이다.

추억의 게임으로 그칠 것인가 그 이상이 될 것인가?

'바람의 나라: 연', 추억은 살렸다! 그 다음은?

추억의 게임이라는 눈도장을 톡톡히 찍은 '바람의 나라: 연'은 이제 그다음을 목표로 해야 한다. 첫 번째는 추억의 게임이어서 하는 게 아닌, 정말로 재미있어서 하는 게임이 되어야 한다. 그러기 위해선 단순히 원작을 고스란히 구현하는 것만으로는 부족하다. '바람의 나라: 연'만의 독특한 시스템과 콘텐츠가 있어야 한다.

두 번째는 아직도 부족한 원작 '바람의 나라'의 특징을 더욱 세밀히 구현해야 한다는 점이다. 이는 앞서 언급한 커뮤니티 요소와도 일맥상통한다. 아직도 원작 '바람의 나라'의 특징을 전부 가져오지 못했기에 그저 외형만 똑같은 다른 게임이라는 얘기도 나오고 있다.

정식 출시에 앞서 CBT라는 시험대에 놓인 '바람의 나라: 연'이다. 첫인상은 나쁘지 않았으니 이제는 다듬는 일만 남았다. 다음에 만났을 때는 한층 더 발전한 '바람의 나라: 연'이 되길 바란다.