* мқён„°л„·м—җ 'мқҙмӮ¬л¬ҙмқҳ Softн•ң н•ҙкө°мӮ¬'лқјлҠ” нҷҲнҺҳмқҙм§ҖлҘј кІҪмҳҒн•ҳкі мһҲлҠ” мқҙмӮ¬л¬ҙ лӢҳмқҳ

* н•ӯн•ҙмқјм§Җм—җ л№„м •кё°м Ғ м—°мһ¬ н—Ҳк°ҖлҘј мқҙм „м—җ л°ӣм•„ н•ҙкө°мӮ¬м—җ кҙҖл Ёлҗң мқҙм•јкё°мӨ‘ н•ң нҺёмқ„ нҚјмҷ”мҠөлӢҲлӢӨ.

* кІҢмӢңнҢҗ мӮ¬мқҙмҰҲк°Җ лӢ¬лқј мӣҗліё мқҙлҜём§ҖлҘј мҶҗмғҒмӢңнӮӨм§Җ м•ҠлҠ” н•ңлҸ„лӮҙм—җм„ң мҲҳм •мқ„ н•ҳмҳҖмҠөлӢҲлӢӨ.

* мқҙмӮ¬л¬ҙлӢҳмқҳ нҷҲнҺҳмқҙм§Җ мЈјмҶҢлҠ” http://grim1980.vsix.net/ мһ…лӢҲлӢӨ.

в– 1. н•ӯн•ҙмӢқлҹүмңјлЎңм„ңмқҳ 비мҠӨнӮ· |

м„ңм–‘мӮ¬лһҢл“Өмқҳ мЈјмӢқмқҖ ліҙнҶө л№өмңјлЎң м•Ңл Өм ё мһҲмҠөлӢҲлӢӨ. мқҙ л•Ңл¬ём—җ кіјкұ°мқҳ мҲҳлі‘л“ӨлҸ„

л°°м—җм„ң л№өмқ„ лЁ№м—Ҳмқ„ кІғмңјлЎң мғқк°Ғн•ҳкё° мүҪм§Җл§Ң, л№өмқҙ кіөмӢқм Ғмқё мӢқлӢЁм—җ мҳ¬лқјк°ҖлҠ” кІғмқҖ

19м„ёкё° мӨ‘л°ҳмқҙ лҗҳм–ҙм„ңм•ј к°ҖлҠҘн–Ҳкі мЈјмӢқмңјлЎңм„ңмқҳ мң„м№ҳлҘј м°Ём§Җн•ҳкІҢ лҗң кІғмқҖ к·ёліҙлӢӨ нӣЁм”¬ л’Өмқҳ мқјмқҙм—ҲмЈ .

к·ёл•Ңк№Ңм§Җ н•ЁмғҒ мӢқлӢЁмқҳ мЈјмқёкіө мһҗлҰ¬лҘј м°Ём§Җн•ҳкі мһҲлҚҳ кІғмқҖ л°”лЎң Hardtack,

Ship Biscuit, Sea Biscuit, Hard Biscuit, Zwieback л“ұ лӢӨм–‘н•ң мқҙлҰ„мңјлЎң

л¶ҲлҰ¬кі мһҲлҚҳ л‘җк»Қкі лӢЁлӢЁн•ң 비мҠӨнӮ·мқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

비мҠӨнӮ·мқҙлқјлҠ” лӢЁм–ҙмқҳ м–ҙмӣҗмқҖ лқјнӢҙм–ҙмқҳ "bis(л‘җ лІҲ)вҖң + вҖқcoctus(кө¬мҡҙ)"м—җм„ң 비лЎҜлҗң кІғмңјлЎңм„ң,

л°Җк°ҖлЈЁ л°ҳмЈҪмқ„ л’Ө집м–ҙк°Җл©ҙм„ң 2лІҲ кө¬мӣҢлӮё л”ұл”ұн•ҳкі кұҙмЎ°н•ң л№өмқҳ мқјмў…мқ„ м§Җм№ӯн•ҳлҠ” кІғмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

мқҙкІғмқҖ нңҙлҢҖн•ҳкё° к°„нҺён•ҳкі ліҙмЎҙм„ұлҸ„ мўӢм•„м„ң лЎңл§ҲмӢңлҢҖм—җлҠ”

мһҘкұ°лҰ¬ н–үкө°мӨ‘мқё кө°лҢҖлӮҳ м—¬н–үмһҗл“Өм—җ мқҳн•ҙ нңҙлҢҖмӢқлҹүмңјлЎң мў…мў… м• мҡ©лҗҳкіӨ н–ҲмЈ .

к·ёлҰ¬кі лЎңл§Ҳ м ңкөӯ л©ёл§қ нӣ„ 비мҠӨнӮ·мқҙ лӢӨмӢң мЎ°лӘ…мқ„ л°ӣкІҢ лҗң кІғмқҖ

мҳӨлһң м„ёмӣ”мқҙ нқҗлҘё л’Өмқё 15м„ёкё° л§җмқҳ мқјмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

лӢ№мӢң мң лҹҪм—җм„ңлҠ” н•ӯн•ҙм§ҖмӢқмқҙ л°ңлӢ¬н•Ём—җ л”°лқј м—°м•Ҳн•ӯн•ҙ мң„мЈјмқҙлҚҳ нҳ•нғңм—җм„ң лІ—м–ҙлӮҳ

м җм җ лҚ” лҢҖм–‘н•ӯн•ҙк°Җ ліҙнҺёнҷ”лҸјк°ҖлҚҳ мғҒнҷ©мқҙм—ҲлҠ”лҚ°, н•ӯн•ҙкё°к°„мқҙ кёём–ҙм§җм—җ л”°лқј

м„ мЈјл“Өкіј н•ҙкө° кҙҖлҰ¬л“Өм—җкІҢлҠ” мӢқлЈҢн’Ҳмқҳ кіөкёүмқҙ к°ҖмһҘ нҒ° кі лҜјкұ°лҰ¬мҳҖлҚҳ кІғмқҙмЈ .

нҠ№нһҲ н•ӯн•ҙмӨ‘мқё л°°м—җ мӢқлҹүмқ„ кіөкёүн•ҳлҠ”лҚ°лҠ”

비көҗм Ғ м ңм•Ҫмқҙ м ҒмқҖ мңЎмғҒкіј лӢ¬лҰ¬ лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҖ л¬ём ңм җл“Өмқҙ мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

в‘ м ңн•ңлҗң мҡ©лҹү : 16м„ёкё°мқҳ м„ л°•мқҖ лҢҖлһө 600нҶӨ м •лҸ„мқҳ н•ҳл¬јмқ„ мҲҳмҡ©н• мҲҳ мһҲм—ҲлҠ”лҚ°,

к·ё н•ңкі„ лӮҙм—җм„ң л°°лҘј лӢӨлЈ° мқёмӣҗкіј н•ӯн•ҙ мһҘ비, л¬ҙкё°, мӢқлҹү л°Ҹ мӢқмҲҳлҸ„ мӢӨм–ҙм•ј н–ҲмқҢ.

лҳҗн•ң мңЎмғҒкіјлҠ” лӢ¬лҰ¬ лҢҖм–‘ н•ӯн•ҙмӨ‘мқё м„ л°•м—җм„ңлҠ” ліҙкёүн’Ҳмқҙ л¶ҖмЎұн•ҙмЎҢмқ„ л•Ң

мЈјліҖм—җм„ң мһҗмІҙ мЎ°лӢ¬н•ҳкё°к°Җ кұ°мқҳ л¶Ҳк°ҖлҠҘн•Ё.

в‘Ў ліҙмЎҙм„ұ : н•ӯн•ҙкё°к°„мқҙ мөңмҶҢ 10мЈјм—җм„ң мөңлҢҖ мҲҳ к°ңмӣ”мқҙлӮҳ лҗҳлҠ”лҚ°лӢӨк°Җ л°° мһҗмІҙк°Җ

л¬јмқ„ нқЎмҲҳн•ҳлҠ” мһ¬м§ҲлЎң л§Ңл“Өм–ҙмЎҢмңјлҜҖлЎң мӢқн’Ҳмқ„ кұҙмЎ°н•ң мғҒнғңлЎң мң м§Җн•ҳкё°к°Җ кұ°мқҳ л¶Ҳк°ҖлҠҘ н•ҳл©°,

л§ҺмқҖ мӢқмһ¬лЈҢл“Өмқҙ мүҪкІҢ ліҖм§ҲлҗЁ.

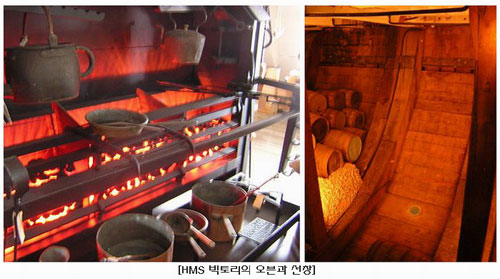

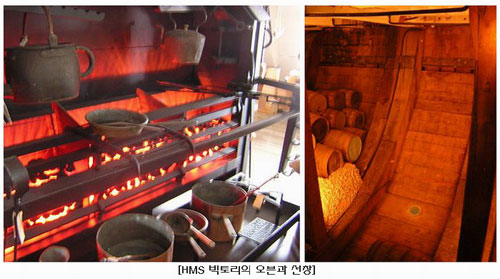

в‘ў м·ЁмӮ¬мқҳ кіӨлһҖ : лӘ©мЎ°м„ л°•м—җлҠ” н•ӯмғҒ нҷ”мһ¬мқҳ мң„н—ҳмқҙ мһҲмңјлҜҖлЎң л°° м•Ҳм—җм„ң

л¶Ҳмқ„ н”јмҡё мҲҳ мһҲкІҢ н—Ҳмҡ©лҗң кіімқҖ мҳӨм§Ғ м·ЁмӮ¬мӢӨ лҝҗмқҙм—ҲлҠ”лҚ°, к·ёлӮҳл§ҲлҸ„ нҸӯн’Қмқҙ л¶Ҳкұ°лӮҳ

нҢҢлҸ„к°Җ кұ°м№ л•ҢлҠ” л¶Ҳмқ„ кәјм•ј н–ҲмқҢ. лҳҗн•ң л°°м—җ мӢӨмқ„ мҲҳ мһҲлҠ” м—°лЈҢлҸ„ м ңн•ңлҗҳм–ҙ мһҲмңјлҜҖлЎң

лі„лӢӨлҘё мЎ°лҰ¬ м—ҶмқҙлҸ„ лЁ№мқ„ мҲҳ мһҲлҠ” мӢқн’Ҳмқҙ м ҲмӢӨн–ҲмқҢ.

к·ём—җ л”°лқј мңЎлҘҳлҠ” мҶҢкёҲм—җ м Ҳмқё кі кё°лҘј мӢЈкұ°лӮҳ л°°к°Җ нҒҙ кІҪмҡ° мӮҙм•„мһҲлҠ” м§җмҠ№мқ„ л°°м—җ нғңмҡ°лҠ” кІғмңјлЎң

н•ҙкІ°лҗҳм—Ҳкі л§№л¬ј лҢҖмӢ л§ҘмЈјлӮҳ 진, лёҢлһңл””, к·ёлҰ¬кі нӣ—лӮ мқҳ лҹјмЈј л“ұмқҙ м• мҡ©лҗҳм—Ҳмңјл©°, л§җлҰ° мҪ© л“ұлҸ„

мЈјмҡ” ліҙкёүн’ҲмңјлЎң л°°м—җ мӢӨлҰ¬кіӨ н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ. н•ҳм§Җл§Ң мЈјмӢқмқё л°ҖмқҖ м–ҙл–»кІҢ н•ҳл©ҙ мўӢм•ҳмқ„к№Ңмҡ”?

мҡ°м„ л№өмқ„ к·ёлҢҖлЎң л°°м—җ мӢЈлҠ” л°©лІ•лҸ„ мһҲмқ„ мҲҳ мһҲкІ м§Җл§Ң, мһҳ м•„мӢңлӢӨмӢңн”ј л№өмқҙлһҖ л¬јкұҙмқҙ

мҠөн•ң нҷҳкІҪм—җм„ңлҠ” к·ёлӢӨм§Җ мҳӨлһҳк°Җм§Җ лӘ»н•ҳлҠ” л¬јкұҙмһ…лӢҲлӢӨ. нқ”нһҲ ліј мҲҳ мһҲлҠ” к»Қм§Ҳмқҙ м–ҮмқҖ л№өмқҖ

л§җн• кІғлҸ„ м—Ҷкұ°лӢҲмҷҖ, мҲҳ분 н•Ёлҹүмқҙ м ҒмқҖ мң лҹҪмӢқмқҳ кұ°м№ң л№өлҸ„ 2~3к°ңмӣ”мқҙ м§ҖлӮҳл©ҙ

кІүм—җ кі°нҢЎмқҙк°Җ нҺҙм„ң к»Қм§ҲмқҖ лІ„лҰ¬кі мҶҚл§Ң лЁ№м–ҙм•јн• м§ҖкІҪмқҙлӢҲк№Ңмҡ”.

к·ёл ҮлӢӨл©ҙ мһ¬лЈҢлҘј мӢЈкі к°Җм„ң к·ёл•Ңк·ёл•Ң л№өмқ„ л§Ңл“ңлҠ” кІғмқҖ м–ҙл–Ёк№Ңмҡ”?

мқҙ л°©лІ•мқҖ мҡ°м„ вҖҳм·ЁмӮ¬вҖҷмқҳ мёЎл©ҙм—җм„ң ліј л•Ң, л№өмқ„ көҪлҠ” кІғмқҙ мҲҳн”„лҘј лҒ“мқҙлҠ” кІғ л“ұкіјлҠ”

비көҗлҸ„ м•Ҳлҗ м •лҸ„лЎң лІҲкұ°лЎӯкі м—°лЈҢк°Җ л§Һмқҙ л“ лӢӨлҠ” м җм—җм„ң кё°к°Ғлҗ м—¬м§Җк°Җ лӢӨ분합лӢҲлӢӨ.

(мҠӨнҶ лёҢм—җ көӯнҶө лӘҮ к°ң кұ°лҠ” кІғкіј мҲҳмӢӯ лӘ… 분мқҳ мҳӨлёҗмқ„ м„Өм№ҳн•ҳлҠ” кІғмқҖ м–ҳкё°к°Җ м „нҳҖ лӢӨлҘҙмЈ )

лҳҗн•ң ліҙмЎҙм„ұмқҳ мёЎл©ҙм—җм„ңлҸ„ л№өмқҳ мһ¬лЈҢмқё л°Җк°ҖлЈЁк°Җ ліҖм§Ҳлҗҳкё° мүҪлӢӨлҠ” м җм—җм„ң

л°°м—җм„ң м§Ғм ‘ л№өмқ„ көҪлҠ” кІғмқҖ л¬ҙлҰ¬к°Җ л§Һм•ҳмЈ . кІ°лЎ м ҒмңјлЎң мһҘкё°к°„мқҳ н•ӯн•ҙм—җм„ң

л°Җмқ„ м•Ҳм •м ҒмңјлЎң м„ӯм·Ён•ҳкё° мң„н•ҙм„ңлҠ” вҖҳл¶ҲлҰ¬н•ң нҷҳкІҪм—җм„ңлҸ„ лЁ№мқ„ л§Ңн•ҳкІҢ мң м§Җлҗ мҲҳ мһҲлҠ”

мЎ°лҰ¬лҗң нҳ•нғңмқҳ кі нҳ•мӢқн’ҲвҖҷ мқҙ н•„мҡ”н–Ҳкі , к·ё н•ҙлӢөмқҙ л°”лЎң мүҪ 비мҠӨнӮ·(Ship Biscuit)мқҙм—ҲлҚҳ кІғмһ…лӢҲлӢӨ.

к·ёлҰ¬н•ҳм—¬ 16м„ёкё° мӨ‘мҲңм—җ мқҙлҘҙл©ҙ лҢҖм–‘н•ӯн•ҙм—җ лӮҳм„ м„ л°•мқҙ м¶ңн•ӯ нӣ„ 2~3мқјк°„мқҖ

мңЎм§Җм—җм„ң к°Җм ёмҳЁ л№өмқ„ лЁ№кі , к·ё мқҙнӣ„л¶Җн„°лҠ” м ҖмһҘлҗң мүҪ 비мҠӨнӮ·мқ„ мЈјмӢқмңјлЎң н•ҳл©ҙм„ң

ліҙмЎ°м ҒмңјлЎң к°ҖлҒ”м”© л°Җк°ҖлЈЁлЎң мЈҪмқҙлӮҳ мҲҳн”„лҘј л§Ңл“Өм–ҙ лЁ№лҠ” нҳ•нғңк°Җ м •м°©лҗҳм—ҲлӢӨкі н•ҳл„Өмҡ”.

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҳ мӢқлӢЁм—җ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҙ кіөмӢқм ҒмңјлЎң л“ұмһ¬лҗң кІғмқҖ 1660л…„лҢҖмқҳ мқјлЎңмҚЁ,

мғҲл®Өм–ј нҺҳн”јмҠӨлқјлҠ” мӮ¬лһҢмқҙ мІҳмқҢмңјлЎң мқјмқј л°°кёүлҹүм—җ 비мҠӨнӮ· 1нҢҢмҡҙл“ң(м•Ҫ 0.5kg)мҷҖ

л§ҘмЈј 1к°Өлҹ°(м•Ҫ 3.8лҰ¬н„°)мқ„ нҸ¬н•ЁмӢңнӮЁ кІғм—җм„ң кё°мӣҗн•©лӢҲлӢӨ.

мқҙнӣ„ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҖ мң„мқҳ н‘ңмҷҖ л§Ҳм°¬к°Җм§ҖлЎң мӨ„кі§ н•ЁмғҒмӢқлӢЁм—җ нҸ¬н•Ёлҗҳм—Ҳкі л„¬мҠЁ мӢңлҢҖ л°Ҹ

19м„ёкё° мӨ‘л°ҳм—җ мқҙлҘҙкё°к№Ңм§Җ мҲҳлі‘л“Өмқҳ мЈјмӢқмңјлЎңмҚЁ нҷ•кі н•ң м§Җмң„лҘј к°–кІҢ лҗҳм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

в– 2. мүҪ 비мҠӨнӮ·мқ„ лЁ№лҠ”лҚ° кҙҖл Ёлҗң к°Ғмў… м• лЎңмӮ¬н•ӯл“Ө |

мқјлӢЁ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҙ ліҙмЎҙм„ұмқҙ лҶ’м•„м„ң н•ӯн•ҙмӢқлҹүмңјлЎң м Ғн•©н•ң мӢқн’ҲмқҙлқјлҠ” кІғмқҖ 분лӘ…н–Ҳм§Җл§Ң,

к·ёлҹ° мӮ¬мӢӨмқҙ л§ӣмқҙлӮҳ мӢқк°җк№Ңм§Җ ліҙмһҘн•ҙмЈјлҠ” кІғмқҖ м•„лӢҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ. лҳҗ ліҙмЎҙм„ұмқҙлқјлҠ” кІғлҸ„

м–ҙл””к№Ңм§ҖлӮҳ ліҙнҶөмқҳ л°Җк°ҖлЈЁлӮҳ л№өм—җ 비н•ҙ мўҖлҚ” мҳӨлһҳк°„лӢӨлҠ” кІғмқј лҝҗ, лӢ№мӢң л°° м•Ҳмқҳ

ліҙкҙҖнҷҳкІҪм—җм„ңлҠ” м ҲлҢҖм Ғмқё мң нҶөкё°н•ңмқ„ ліҙмһҘн•ҳлҠ”кІҢ м•„лӢҲм—ҲмЈ .

мҡ°м„ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҖ мҳӨлҠҳлӮ мқҳ 비мҠӨнӮ·мқҙлӮҳ л№өлҘҳмҷҖлҠ” лӢ¬лҰ¬ лӢЁмҲңнһҲ л°Җк°ҖлЈЁмҷҖ л¬ј,

к·ёлҰ¬кі мҶҢкёҲ м•Ҫк°„мқ„ нҳјн•©н•ң л°ҳмЈҪмқ„ кө¬мҡҙ кІғм—җ л¶Ҳкіјн–ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

л№өмқҳ л¶Җл“ңлҹ¬мҡҙ мӢқк°җмқҖ мқҙмҠӨнҠёлӮҳ лІ мқҙнӮ№ мҶҢлӢӨ л“ұмңјлЎң л°ҳмЈҪмқ„ л¶Җн’Җл Өм„ң

нҸӯмӢ нҸӯмӢ н•ҳкІҢ л§Ңл“ңлҠ”лҚ°м„ң лӮҳмҳӨл©°, л°ҳмЈҪм—җ лІ„н„°лӮҳ мҡ°мң , м„Өнғ• л“ұмқҙ л“Өм–ҙк°Җм•ј

л§ӣмқҙ л¶Җл“ңлҹ¬мӣҢм§Җкі лЁ№мқ„л§Ңн•ҙм§ҖмЈ .

н•ҳм§Җл§Ң мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҖ ліҙмЎҙм„ұмқ„ лҶ’мқҙкё° мң„н•ҙ к·ёлҹ° мһ¬лЈҢл“Өмқҙ м „нҳҖ л“Өм–ҙк°Җм§Җ м•ҠмңјлҜҖлЎң

л°ҳмЈҪмқҙ м „нҳҖ л¶Җн’Җм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ. кІҢлӢӨк°Җ л°°м—җ мӢӨлҰ¬лҠ” мүҪ 비мҠӨнӮ· мӨ‘м—җлҠ” ліҙмЎҙм„ұмқ„ лҶ’мқҙкё° мң„н•ҙ

мөңмҶҢ 2лІҲ, мӢ¬н•ҳл©ҙ 4лІҲк№Ңм§ҖлҸ„ көҪлҠ” кІғмқҙ мһҲмңјлҜҖлЎң к·ё л”ұл”ұн•ЁмқҖ мғҒмғҒмқ„ мҙҲмӣ”н• м •лҸ„к°Җ лҗҳмЈ .

20061213114359936.jpg)

мқҙ 비мҠӨнӮ·мқҖ к№Ёл¬ј мҲҳ мһҲкё°лҠ”м»Өл…•

мҶҗмңјлЎңлҸ„ мӘјк°ңм§Җм§Җ м•ҠлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л§Һм•ҳкі кҙҙнҳҲлі‘мңјлЎң мһҮлӘёмқҙ л¶ҖмӢӨн•ҙм§Җкё° мқјм‘ӨмҳҖлҚҳ

лӢ№мӢң мғҒнҷ©м—җм„ң мқҙкІғмқ„ м”№лҠ” кІғмқҖ мғҒлӢ№н•ң кі м—ӯмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

к·ёлһҳм„ң л§ҺмқҖ м„ мӣҗмқҙлӮҳ мҲҳлі‘л“Өмқҙ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқ„ к·ёлғҘ лЁ№кё°ліҙлӢӨлҠ”

м°ЁлӮҳ м»Өн”ј, мҲҳн”„ л“ұм—җ м Ғм…”м„ң л¶Җл“ңлҹҪкІҢ н•ҙм„ң лЁ№кіӨ н–ҲмЈ .

лҳҗ 비мҠӨнӮ·мқ„ мһҳкІҢ л¶ҖмҲҙм„ң мҶҢкёҲм—җ м Ҳмқё кі кё°мҷҖ мӢқмҙҲлҘј м„һмқҖ лӢӨмқҢ мҶҢлҹүмқҳ л¬јлЎң лҒ“м—¬м„ң

мЈҪмІҳлҹј л§Ңл“Өм–ҙ лЁ№кё°лҸ„ н–ҲлҠ”лҚ°, мқҙлҹ° мҡ”лҰ¬лІ•мқҖ кі кё°мқҳ кіјлҸ„н•ң мҶҢкёҲкё°лҘј нқЎмҲҳн•ҳлҠ”лҚ°лҸ„

лҸ„мӣҖмқҙ лҗҳм—ҲлӢӨкі н•©лӢҲлӢӨ. (л¬јлЎ л§ӣмқҖ мғҒмғҒн•ҳкі мӢ¶м§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨл§Ң-_-;)

20061213114359936.jpg)

л‘җ лІҲм§ё л¬ём ңм җмқҖ н•ӯн•ҙкё°к°„мқҙ кёём–ҙм§Җл©ҙ 비мҠӨнӮ·м—җ лІҢл Ҳк°Җ кҫҖмқёлӢӨлҠ” кІғмһ…лӢҲлӢӨ.

мҲҳ분мқҙ к·№лӢЁм ҒмңјлЎң м Ғкё° л•Ңл¬ём—җ л¶ҖнҢЁн•ҳкұ°лӮҳ кі°нҢЎмқҙк°Җ н”јлҠ” мқјмқҖ м—Ҷм—Ҳм§Җл§Ң

л°”кө¬лҜёк°Җ м„ңмӢқн•ҳлҠ” кІғк№Ңм§ҖлҠ” л§үмқ„ мҲҳ м—Ҷм—ҲлҚҳ кІғмқҙмЈ .

ліҙмЎҙкё°к°„мқҙ мҳӨлһҳлҸјм„ң лҲ…лҲ…н•ҙ진 비мҠӨнӮ·мқҖ

к·ём•јл§җлЎң м• лІҢл Ҳ м„ңмӢқмқҳ мҳЁмғҒмқҙм—ҲмңјлҜҖлЎң мһ…мңјлЎң к°Җм ёк°ҖлҠ” 비мҠӨнӮ·м—җм„ң

л°”кө¬лҜёк°Җ л№јкјјнһҲ кі к°ңлҘј лӮҙлҜёлҠ” кІғмқҖ к·ёлӢӨм§Җ л“ңл¬ё мқјмқҙ м•„лӢҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

л•Ңл¬ём—җ м„ мӣҗл“Өкіј мҲҳлі‘л“ӨмқҖ 비мҠӨнӮ·мқ„ лЁ№кё° м „м—җ мӘјк°ңм„ң н…Ңмқҙлё”м—җ нҶЎнҶЎ л‘җл“ңлҰ°лӢӨкұ°лӮҳ

л¬јлЎң м Ғм…”м„ң лІҢл Ҳк°Җ мҠӨмҠӨлЎң кё°м–ҙлӮҳмҳӨкёё кё°лӢӨлҰ¬кіӨ н–Ҳкі , к·ёл Үм§Җ м•Ҡмңјл©ҙ л¶ҖмЎұн•ң лӢЁл°ұм§Ҳмқ„

м„ӯм·Ён•ҳкё° мң„н•ҙм„ң к°ңмқҳм№ҳ м•Ҡкі к·ёлғҘ л°”кө¬лҜёлӮҳ м• лІҢл Ҳ м§ёлЎң лЁ№м–ҙм№ҳмҡ°кё°лҸ„ н–ҲмЈ .

(к·ёлһҳлҸ„ м°Ёл§Ҳ лІҢл ҲлҘј лҲҲмңјлЎң ліҙкі мӢ¶м§„ м•Ҡм•ҳлҠ”м§Җ лҢҖк°ң м–ҙл‘җмҡҙ кіім—җм„ң 비мҠӨнӮ·мқ„ м”№м—Ҳкі ,

к·ёлҹ° м—°мң лЎң вҖҳл°Өм—җ лЁ№лҠ” кІғвҖҷ мқҙлқјлҠ” лі„лӘ…мқҙ 추к°Җлҗҳм—ҲлӢӨкі н•Ё -_-;)

лҳҗн•ң л°”кө¬лҜёк°Җ 비мҠӨнӮ·мқ„ нҢҢлЁ№мқҢмңјлЎңмҚЁ 비мҠӨнӮ·мқҳ л”ұл”ұн•Ёмқ„ мҷ„нҷ”мӢңнӮӨлҠ” мһ‘мҡ©лҸ„

н–ҲлӢӨкі н•ҳм§Җл§Ң м—ӯмӢңлӮҳ лі„лЎң лӢ¬к°Җмҡҙ мқјмқҖ м•„лӢҲм—Ҳмқ„кІҒлӢҲлӢӨ. мқҙлҹ° н”јн•ҙлҘј мӨ„м—¬ліҙкё° мң„н•ҙ

19м„ёкё° мҙҲл°ҳм—җлҠ” 비мҠӨнӮ·м—җ 방충мһ‘мҡ©мқҙ мһҲлҠ” мәҗлҹ¬мӣЁмқҙ м”Ём•—мқ„ л„Јм–ҙліҙкё°лҸ„ н–Ҳм§Җл§Ң

м „нҳҖ нҡЁкіјк°Җ м—Ҷм–ҙм„ң м°ёлӢҙн•ң мӢӨнҢЁлЎң лҒқлӮҳкі л§җм•ҳмЈ .

20061213114359936.jpg)

м•„л¬ҙнҠј.. мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҳ мӮ¬мҙҢмқё н•ҳл“ңнғқлҸ„ мқҙлҹ° нҠ№м„ұмқ„ кіөмң н•ҳкі мһҲм—Ҳкі ,

лӮЁл¶Ғм „мҹҒ л•Ңмқҳ лі‘мӮ¬л“ӨмқҖ н•ҳл“ңнғқм—җ вҖҳIron Sheet(мІ нҢҗ)вҖҷ, 'Teeth Duller(мқҙл№Ё 분мҮ„кё°)вҖҳ,

вҖҷWorm Castle(лІҢл Ҳмқҳ м„ұ)вҖҳ л“ұл“ұмқҳ лі„лӘ…мқ„ л¶ҷмҳҖлӢӨкі н•ҳлӢҲ м •л§җ мһҳ м–ҙмҡёлҰ¬лҠ” лі„лӘ…мқҙлқј н•ҳкІ мҠөлӢҲлӢӨ.

кІҢлӢӨк°Җ м§Җкёүл°ӣмқҖ 비мҠӨнӮ·мқ„ лЁ№м§Җ м•Ҡкі мһҗм§Ҳкө¬л Ҳн•ң мһҘмӢ кө¬лҘј мЎ°к°Ғн•ҳкұ°лӮҳ

мҪ”лӢҙл°°лҘј л„Јм–ҙл‘җлҠ” лӢҙлұғк°‘мңјлЎң л§Ңл“Өм–ҙм„ң м“°лҠ” мӮ¬лһҢлҸ„ мў…мў… мһҲм—ҲлӢӨкі н•ҳлӢҲ

мүҪ 비мҠӨнӮ·м—җ лҢҖн•ң кұ°л¶Җк°җмқҙ м–ҙлҠҗ м •лҸ„мҳҖлҠ”м§Җ лҢҖк°• м§җмһ‘н• л§Ңн•ҳкө°мҡ”.

лӢӨл§Ң 16~17м„ёкё°мқҳ н•ӯн•ҙ нҷҳкІҪм—җм„ңлҠ” м Җлҹ° 비참н•ң мқҢмӢқл§Ҳм Җ м•„мү¬мӣҢм§ҖлҠ” кІҪмҡ°к°Җ л“ңл¬јм§Җ м•Ҡм•ҳмҠөлӢҲлӢӨ.

лІҢл Ҳк°Җ л“ӨлҒ“лҠ” 비мҠӨнӮ·мқ„ лЁ№м–ҙм•ј н•ҳлҠ”кұҙ мҳҲмӮ¬кі мӢ¬м§Җм–ҙ л°° м•Ҳмқҳ мҘҗлҘј мӮ¬кі нҢ”кұ°лӮҳ л°”кө¬лҜёмқҳ лЁёлҰ¬лҘј

лӘЁм•„лҶЁлӢӨк°Җ лЁ№лҠ” кІҪмҡ°лҸ„ мһҲм—ҲлӢӨкі н•ҳлӢҲ л§җмқҙмЈ .

лҳҗн•ң л°°мқҳ ліҙкёүкҙҖмқҙ мқјмқј кё°мӨҖлҹүмқ„ мқјл¶Җлҹ¬ лӮ®мқҖ лӢЁмң„лЎң нҷҳмӮ°н•ҙм„ң

(лӢ№мӢң 1нҢҢмҡҙл“ң=16мҳЁмҠӨмҳҖлҠ”лҚ° мқјл¶Җлҹ¬ 14мҳЁмҠӨлЎң нҷҳмӮ°н•ҳлҠ” мӢқ)

мһҗкё°мқҳ л¶ҖмҲҳмһ…мңјлЎң мұҷкё°лҠ” мқјлҸ„ л§Һм•ҳмңјлӢҲ мҲҳлі‘л“ӨлҸ„ 비мҠӨнӮ·мқҙ нҳ•нҺём—ҶлӢӨкі

л§ҲлғҘ л¶ҲнҸүл§Ң н• мІҳм§ҖлҠ” м•„лӢҲм—ҲлӢӨкі н•ҳкІ мҠөлӢҲлӢӨ.

в– 3. 1850л…„лҢҖ мқҙнӣ„мқҳ мүҪ 비мҠӨнӮ· |

19м„ёкё°м—җ м ‘м–ҙл“ мқҙнӣ„, мӮ°м—…нҳҒлӘ…мқҙ м§„м „лҗЁм—җ л”°лқј мүҪ 비мҠӨнӮ·м—җлҸ„ лӢӨмҶҢ ліҖнҷ”к°Җ мғқкІјмҠөлӢҲлӢӨ.

мқҙм „ мӢңлҢҖм—җ 비мҠӨнӮ· кіөкёүмқ„ лӢҙлӢ№н–ҲлҚҳ мҶҢк·ңлӘЁ м ңл№өмҶҢлҠ” м җм°Ё кё°кі„нҷ”лҗң кіөмһҘмңјлЎң лҢҖмІҙлҸјк°”кі ,

비мҠӨнӮ· м—ӯмӢң лҢҖлҹүмғқмӮ°м—җ м Ғн•©н•ҳлҸ„лЎқ мӣҗнҳ•м—җм„ң мңЎк°Ғнҳ•мңјлЎң л°”лҖҢм–ҙ лӮӯ비лҗҳлҠ” л°ҳмЈҪмқ„

мӨ„мқҙлҠ” л°©н–ҘмңјлЎң лӮҳм•„к°”мЈ .

н•ҳм§Җл§Ң кё°мҲ л°ңлӢ¬мқҳ л°©н–ҘмқҖ 비мҠӨнӮ·мқ„ к°ңлҹүн•ҳм—¬ мЈјм—ӯмңјлЎң лӮЁкё°кё°ліҙлӢӨ

лӢӨлҘё лҢҖмІҙн’Ҳмқ„ мЈјмӢқмңјлЎң мӮјлҠ” мӘҪмңјлЎң мқҙлЈЁм–ҙм§Җкі мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

19м„ёкё° мӨ‘л°ҳ мҰҲмқҢ мҰқкё°кё°кҙҖмқҙ лҸ„мһ…лҗҳмһҗ мқҙм ң л°°м—җм„ңмқҳ м·ЁмӮ¬лҸ„ мқҙм „мІҳлҹј

кіӨлһҖн•ҳм§Җ м•ҠкІҢ лҗҳм—Ҳкі , л°©л¶Җм ңмқҳ л“ұмһҘмқҖ н•ҙмғҒм—җм„ңлҸ„ мһҳ ліҖм§Ҳлҗҳм§Җ м•ҠлҠ”

л°Җк°ҖлЈЁлҘј к°ҖлҠҘмјҖ н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ. 1840л…„лҢҖл¶Җн„°лҠ” лҢҖнҳ•н•Ём—җ мҳӨлёҗмқҙ м„Өм№ҳлҗҳкё° мӢңмһ‘н–Ҳкі ,

1850л…„м—җлҠ” л“ңл””м–ҙ мқјмқј мӢқлҹүл°°кёү кё°мӨҖн‘ңм—җ л№өмқҙ л“ұмһ¬лҗҳм—ҲмЈ .

л¬јлЎ м•„м§Ғк№Ңм§Җ л№өмқҖ ліҙмЎ°м Ғмқё м§Җмң„лҘј м°Ём§Җн•ң кІғм—җ л¶Ҳкіјн–Ҳм§Җл§Ң

(мқҙ лӢ№мӢң мҳҒкөӯн•ҙкө°м—җм„ң вҖҳBread'лһҖ лӢЁм–ҙлҠ” 비мҠӨнӮ·мқ„ м§Җм№ӯн•ҳлҠ” кІғмқҙм—Ҳкі ,

мқјл°ҳм Ғмқё л№өмқҖ 비мҠӨнӮ·кіј кө¬лі„н•ҳкё° мң„н•ҙ вҖҷSoft Bread' лқјлҠ” лӘ…м№ӯмқ„ мҚјмқҢ)

мҳӨлёҗмқҳ м„Өм№ҳк°Җ кі„мҶҚ м§„м „лҗҳм–ҙ 1880~90л…„лҢҖм—җ мқҙлҘҙл©ҙ л“ңл””м–ҙ л№өмқҙ мЈјмӢқмқҳ мң„м№ҳлҘј м°Ём§Җн•ҳкІҢ лҗ©лӢҲлӢӨ.

20061213114359936.jpg)

к·ёлҹ¬л©ҙ м—¬кё°м„ң л¬ём ң.... мЈјмӢқмқҳ м§Җмң„м—җм„ң л°Җл ӨлӮң 비мҠӨнӮ·мқҖ

к·ё л’Ө м–ҙл–»кІҢ лҗҳм—Ҳмқ„к№Ңмҡ”? мҷ„м „нһҲ мӢқлӢЁм—җм„ң нҮҙм¶ңлҸјм„ң м—ӯмӮ¬мқҳ м ҖнҺёмңјлЎң мӮ¬лқјмЎҢлҚҳкұёк№Ңмҡ”?

.

.

.

.

.

.

.

м •лӢөмқҖ 'No'мһ…лӢҲлӢӨ. кіөмӢқм ҒмңјлЎңлҠ” л№өмқҙ мЈјмӢқмқҳ мң„м№ҳлҘј м°Ём§Җн•ң кІғмңјлЎң лҗҳм—Ҳм§Җл§Ң,

비мҠӨнӮ· м—ӯмӢң вҖҳл№өмқҙ м§Җкёүлҗ мҲҳ м—ҶлҠ” мҳҲмҷём Ғмқё мғҒнҷ©м—җм„ңмқҳ лҢҖмІҙ мӢқлӢЁвҖҷмңјлЎңмҚЁ мӮҙм•„лӮЁм•ҳлҚҳ кІғмқҙмЈ .

мҡ°м„ мҳӨлёҗмқҳ м„Өм№ҳк°Җ нҷ•мӮ°лҗҳлҠ” кІғмқҙ л„Ҳл¬ҙлӮҳ лҚ”лҺ мҠөлӢҲлӢӨ. лӢ№мӢңмқҳ н•ҙкө°кі„лҠ” мҰқкё°кё°кҙҖмқҙлӮҳ

нҷңк°•нҸ¬, мһҘк°‘нҢҗ л“ұ лі‘кё°м—җ кҙҖн•ҙм„ңлҠ” 10л…„ м „мқҳ кё°мҲ мқҙ нҮҙл¬јмқҙ лҗ м •лҸ„лЎң м „нҷҳ мҶҚлҸ„к°Җ л№Ёлһҗм§Җл§Ң,

мҠ№мЎ°мӣҗмқҳ нҺёмқҳлӮҳ мғқнҷңм—җ кҙҖн•ң м„Ө비к°ңм„ мқҖ м „л°ҳм ҒмңјлЎң лҠҗлҰ° нҺёмқҙм—Ҳкі

мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҖ к·ё мӨ‘м—җм„ңлҸ„ к·ёлҹ° кІҪн–Ҙмқҙ мўҖ мӢ¬н•ң нҺёмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

к·ё кІ°кіј мҳӨлёҗ м„Өм№ҳк°Җ 1840л…„лҢҖл¶Җн„° мӢңмһ‘лҗҳкёҙ н–Ҳм§Җл§Ң 1890л…„лҢҖк°Җ лҗҳм–ҙлҸ„

кө¬м¶•н•ЁмқҙлӮҳ мҠ¬лЈЁн”„, нҸ¬н•Ё л“ұ мҶҢнҳ•н•Ё л ҲлІЁм—җк№Ңм§Җ нҷ•мӮ°лҗҳм§Җ лӘ»н–Ҳкі

1907л…„кІҪмқҙ лҗҳм–ҙм„ңм•ј н•ҙкө°мқҳ лӘЁл“ л°°м—җм„ң мһҗмІҙм ҒмңјлЎң л№өмқ„ кө¬мҡё мҲҳ мһҲкІҢ лҗҳм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

20061213114359936.jpg)

л‘ҳм§ёлЎң, л°°мқҳ нҒ¬кё° мһҗмІҙмқҳ н•ңкі„лҸ„ мһҲкІ м§Җл§Ң мҶҢнҳ•н•Ём—җм„ңлҠ” мҳӨлёҗмқ„ л’·л°ӣм№Ё н•ҙмӨ„

лғүмһҘкі лӮҳ кё°нғҖ мӢқлҹү м ҖмһҘ м„Ө비к°Җ м—¬м „нһҲ лҜёл№„н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ. к·ё кІ°кіј мһҘкұ°лҰ¬ н•ӯн•ҙлҘј н•ҳкІҢ лҗҳкұ°лӮҳ

н•ҙмғҒмғҒнғңк°Җ мҳӨлһ«лҸҷм•Ҳ лӮҳмҒҳл©ҙ, н•ӯн•ҙ мҙҲкё°м—җлҠ” л°°мқҳ мҳӨлёҗмңјлЎң л№өмқ„ кө¬мӣҢлЁ№лӢӨк°Җ

лӮҳмӨ‘м—җлҠ” лӢӨмӢң м ҖмһҘлҗң 비мҠӨнӮ·мңјлЎң м „нҷҳн•ҳлҠ” кІҪмҡ°к°Җ лӢӨл°ҳмӮ¬мҳҖмЈ .

мӢ¬н•ң кІҪмҡ° н•ӯн•ҙкё°к°„мӨ‘ л№өмқ„ лЁ№мқҖ лӮ ліҙлӢӨ 비мҠӨнӮ·мқ„ лЁ№мқҖ лӮ мқҙ лҚ” л§ҺмқҖ л°°лҸ„ мһҲлӢӨкі н•ҳлӢҲ,

мқҙлҹ° л°°л“Өм—җм„ңлҠ” лӘ…лӘ©мғҒмқҳ м§Җмң„м—җлҸ„ л¶Ҳкө¬н•ҳкі вҖҳмҳҲмҷём Ғмқё мғҒнҷ©м—җм„ңмқҳ лҢҖмІҙмӢқлӢЁвҖҷмқҙ

мҳӨнһҲл Ө мЈјмӢқмқҳ м§Җмң„лҘј кі мҲҳн•ҳкі мһҲм—ҲлӢӨкі лҙҗм•ј н• кІғмһ…лӢҲлӢӨ.

(*мЈј : мңЎлҘҳ м—ӯмӢң 비мҠ·н•ң кІҪн–Ҙмқ„ ліҙмқҙкі мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

мқҙлҘјн…Ңл©ҙ мқјл°ҳмӢңмһҘм—җ мҮ кі кё° нҶөмЎ°лҰјмқҙ л“ұмһҘн•ң кІғмқҖ 1813л…„мқҙм—Ҳм§Җл§Ң

мқҙкІғмқҙ м •мӢқ мӢқлӢЁм—җ л“ұмһ¬лҗң кІғмқҖ 1847л…„мқҳ мқјмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

лҳҗн•ң мӢ м„ н•ң кі кё°к°Җ мқјмқјл°°кёү кё°мӨҖм—җ нҸ¬н•Ёлҗҳм—Ҳм§Җл§Ң

м ҖмһҘмңЎ л°Ҹ мҶҢкёҲм—җ м Ҳмқё кі кё° м—ӯмӢң лҢҖмІҙмӢқлӢЁмқҳ м§Җмң„лҘј кі мҲҳн•ҳкі мһҲм—Ҳкі ,

мҶҢнҳ•н•Ём—җм„ң мқҙл“Ө м ҖмһҘмңЎлҘҳк°Җ м—¬м „нһҲ нҒ° 비мӨ‘мқ„ м°Ём§Җн•ҳкі мһҲлҚҳ кІғлҸ„ л§Ҳм°¬к°Җм§ҖмҳҖмЈ .)

20061213114359936.jpg)

мқјлӢЁ 1м°ЁлҢҖм „ лӢ№мӢңмқҳ кіөмӢқм Ғмқё мӢқлҹүл°°кёү кё°мӨҖмқҖ мң„мҷҖ к°ҷм•ҳмҠөлӢҲлӢӨл§Ң,

мҶҢнҳ•н•Ём—җм„ңмқҳ мӢӨм ң мӢқлҹү кіөкёүмқҙ кіјм—° м ҖлҢҖлЎң мқҙлӨ„мЎҢлҠ”к°ҖлҠ” мқҳл¬ёмқҙлқј н•ҳкІ мҠөлӢҲлӢӨ.

лӢӨмқҢ лӮҙмҡ©мқҖ 20м„ёкё° мҙҲмқҳ мҳҒкөӯмҲҳлі‘л“Өмқҳ мӮ¬нҡҢмӮ¬м—җ лҢҖн•ҙ мһҳ м„ңмҲ н•ҳкі мһҲлҠ” мұ…

Sober Men and Trueм—җм„ң л°ңм·Ңн•ң кҙҖл Ё лӮҙмҡ©мһ…лӢҲлӢӨ.

(м „лһө) ... мқҢмӢқмқҳ м§ҲмқҖ лӢӨм–‘н•ҳкІҢ лӮҳлүҳм–ҙм§Ҳ мҲҳ мһҲм—ҲлӢӨ.

нҠ№нһҲ л°°к°Җ н•ӯкө¬м—җ м •л°•н•ҙ мһҲлҠ”м§Җ н•ӯн•ҙмӨ‘мқём§Җ, лҢҖнҳ•н•Ёмқём§Җ мҶҢнҳ•н•Ёмқём§Җ,

лғүмһҘкі к°Җ м„Өм№ҳлҸјмһҲлҠ”м§Җ к·ёл Үм§Җ м•ҠмқҖм§Җ, мһҘкөҗл“Өмқҙ мҲҳлі‘л“Өмқҳ кёүмӢқм—җ кҙҖмӢ¬мқҙ мһҲлҠ”м§Җ

л“ұм—җ л”°лқјм„ң кіөкёүлҗҳлҠ” мӢқлӢЁмқҳ мўӢкі лӮҳмҒЁмқҙ к°ҲлҰ¬кіӨ н–ҲлӢӨ.

(мӨ‘лһө) ... н•ҳм§Җл§Ң л°°к°Җ мһ‘кі м¶ңл°ңм§ҖмҷҖ кё°н•ӯм§Җ мӮ¬мқҙмқҳ кұ°лҰ¬к°Җ л©Җл©°,

мһҗмІҙм ҒмңјлЎң мӢқлЈҢн’Ҳмқ„ кө¬н• л°©лІ•мқҙ м—ҶлҠ” кІҪмҡ°м—җлҠ” мӢқнғҒмқҙ м•”лӢҙн•ҳкІҢ л°”лҖҢм—ҲлӢӨ.

(нҸүм„ мӣҗ) лҰ¬мІҳл“ң лЎңмҰҲлҠ” 1м°ЁлҢҖм „ ліөл¬ҙмӨ‘мқҳ нҳ•нҺём—Ҷм—ҲлҚҳ мқҢмӢқл“Өм—җ лҢҖн•ҙ

лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҙ м–ёкёүн•ҳмҳҖлӢӨ. вҖңкө¬м¶•н•ЁмқҖ мҳӨм§Ғ н•ҳлЈЁ 분мқҳ л№өкіј кі кё°л§Ңмқ„ мӢӨмқ„ мҲҳ мһҲм—ҲмҶҢ.

к°җмһҗлӮҳ лӢӨлҘё кІғл“ӨмқҖ мЎ°кёҲ мӮ¬м •мқҙ лӮ«кёҙ н–Ҳм§Җл§Ң. м–ҙмЁҢл“ , л°”лӢӨм—җ лӮҳмҳЁ мІ«лӮ м—җлҠ”

кі кё°мҷҖ к°җмһҗмҷҖ л№өмқҙ лӮҳмҷ”м§Җл§Ң к·ё лӢӨмқҢл¶Җн„°лҠ” 비мҠӨнӮ·(м–ҙлҠҗ л•Ңмқҙкұҙ к°„м—җ м „нҳҖ лЁ№мқ„ л§Ңн•ҳм§Җ м•ҠмқҖ)кіј

bully-beef(мӮ¶мқҖ м—јмһҘ мҮ кі кё°)к°Җ лӮҳмҳӨкіӨ н–Ҳм§Җмҡ”.вҖқ

вҖңкІҢлӢӨк°Җ bully-beefлҸ„ л–Ём–ҙм ё к°Җл©ҙ к·ёл“ӨмқҖ мҶҢкёҲм—җ м Ҳмқё лҸјм§Җкі кё°лҘј лӮҙлҶ“кіӨ н–Ҳм§Җмҡ”.

к·ёлҰ¬кі лӮҙ мһҘлӢҙн•ҳкұҙлҢҖ, мқҙ м„ёмғҒм—җм„ң мҶҢкёҲм—җ м Ҳмқё лҸјм§Җкі кё° н•ңмЎ°к°Ғмқ„ мһ…м—җ л„ЈлҠ” кІғліҙлӢӨ

лҚ” лҒ”м°Қн•ң мқјмқҖ м—ҶлӢӨмҳӨ. лӮҙк°Җ м•„лҠ” м–ҙл–Ө мӮ¬лһҢмқҖ н•ӯмғҒ к·ёкұё л°° л°”к№ҘмңјлЎң лҚҳм ёлІ„лҰ¬кіӨ н–Ҳм§Җмҡ”.

лӮҳлҠ” м•„л§Ҳ лӢӨлҘё мӮ¬лһҢл“ӨлҸ„ к·ёл ҮкІҢ н–ҲмңјлҰ¬лқјкі мғқк°Ғн•ҙмҡ”.

к·ё мӨ‘ мқјл¶ҖлҠ” 넬мҠЁмӢңлҢҖ л•Ңл¶Җн„° нҶө мҶҚм—җ ліҙкҙҖлҗҳм–ҙ мҳЁ кІғмқҙм—ҲлҠ”лҚ°

л•Ңл•ҢлЎң л…№мғүмңјлЎң ліҖм§ҲлҸјмһҲкё°лҸ„ н–Ҳкі лӘ№мӢң м—ӯкІЁмҡҙ л§ӣмқҙ лӮ¬м§Җмҡ”.

мҡ°лҰ¬к°Җ к·ёкұё к°–кі н• мҲҳ мһҲлҠ”кұ°лқјкіӨ кі мһ‘ 24мӢңк°„лҸҷм•Ҳ л¬јм—җ лӢҙк°Җм„ң

мҶҢкёҲкё°лҘј ләҖ лӢӨмқҢ м·ЁмӮ¬мһҘм—җ к°Җм ёк°Җм„ң кҙңм°®мқҖ кІ°кіјл¬јмқҙ лӮҳмҳӨкёё кё°лҢҖн•ҳлҠ” кІғлҝҗмқҙм—ҲлӢӨмҳӨ.вҖқ

(мӨ‘лһө) ... м Җ м—јмһҘ лҸјм§Җкі кё°л“Өмқҙ мӢӨм ңлЎң 넬мҠЁмӢңлҢҖ л•Ңл¶Җн„° нҶө мҶҚм—җ лӢҙкІЁмһҲлҚҳ кІғмқём§ҖлҠ”

лӘЁлҘј мқјмқҙм§Җл§Ң, м Җлҹ° мқҢмӢқмқ„ лЁ№лҠ” кІғмқҙ 20м„ёкё°мҷҖ 18~19м„ёкё°мқҳ мҲҳлі‘л“Өмқҙ кіөмң н•ҳлҠ”

мІҙн—ҳмқҙм—ҲмқҢмқҖ 분лӘ…н•ҳлӢӨ. м•ЁлІ„нҠё н—ӨлЎ мқҖ 비мҠӨнӮ·м—җ лҢҖн•ҙ лӢӨмқҢкіј к°ҷмқҙ нҡҢмғҒн•ңлӢӨ.

вҖңн•ӯмғҒ 비мҠӨнӮ·л§ҢмқҖ 충분н•ҳкІҢ лӮҳмҷ”м§Җл§Ң лӮҙк°Җ лҙӨлҚҳ 비мҠӨнӮ·л“ӨмқҖ лҢҖл¶Җ분 м•Ҳм—җ

л°”кө¬лҜёк°Җ лӘҮ л§ҲлҰ¬ л“Өм–ҙмһҲкіӨ н–Ҳм§Җмҡ”. н•ҳм§Җл§Ң лӢ№мӢ лҸ„ кі§ мқөмҲҷн•ҙмЎҢмқ„кұ°мҡ”.

мҡ°лҰ¬лҠ” лӘЁл‘җл“Ө л°”кө¬лҜёк°Җ мһҲлӢӨлҠ” кІғмқ„ м•Ңм•„мұ„м§ҖлҸ„ лӘ»н•ң мұ„ 비мҠӨнӮ·мқ„

-м•Ҳм—җ мһҲлҠ” л°”кө¬лҜёлҸ„ н•Ёк»ҳ-лЁ№м–ҙм№ҳмҡ°кіӨ н–ҲмңјлӢҲк№Ң л§җмқҙмҳӨ.вҖқ ... (нӣ„лһө)

(м¶ңмІҳ : Christopher Mckee, Sober Men and True, pp. 81~83) |

мң„м—җ м–ёкёүлҗң лӮҙмҡ©л“Өмқҙ мӮ¬мӢӨмқҙлқјл©ҙ мҰқкё°кё°кҙҖкіј нҶөмЎ°лҰјкіј лғүмһҘкі к°Җ ліҙнҺёнҷ”лҗң

20м„ёкё° мҙҲм—җлҸ„ мҶҢнҳ•н•Ёмқҳ мҲҳлі‘л“ӨмқҖ м—¬м „нһҲ 300л…„ м „мқҳ л°©мӢқмңјлЎң л§Ңл“Өм–ҙ진

(кІҢлӢӨк°Җ л§ӣкіј мӢқк°җлҸ„ лҒ”м°Қн•ң) мӢқлЈҢн’Ҳмқ„ лЁ№кі мһҲм—ҲлӢӨлҠ” м–ҳкё°к°Җ лҗ©лӢҲлӢӨ.

кІҢлӢӨк°Җ к·ёл“Өмқҳ м„ л°°л“Өмқҙ кІӘм—ҲлҚҳ л°”кө¬лҜёлӮҳ л¶ҖнҢЁлҗң кі кё° л“ұмқҳ мІҙн—ҳлҸ„ лҳ‘к°ҷмқҙ кІӘм—ҲлӢӨлҠ” кІғмқҙлӢҲ,

м•„л¬ҙлҰ¬ м—¬кұҙмқҙ м•Ҳ мўӢм•„лҸ„ м Җ м •лҸ„ мҲҳмӨҖк№Ң진 м•„лӢҲм—ҲлҚҳ лҜёкөӯ л°Ҹ лҸ…мқјмқҳ мҶҢнҳ•н•Ёл“ӨкіјлҠ”

м°Ёмқҙк°Җ нҷ•м—°н•ҳкө°мҡ”.(лҹ¬мӢңм•„ м •лҸ„к°Җ лҢҖлһө 비мҠ·н• л“Ҝ...-_-;) лӢ№мӢңмқҳ мҲҳлі‘л“Өмқҙ

м Җлҹ° кІҪн—ҳ лҳҗн•ң н•ҙкө°мғқнҷңмқҳ мқјл¶ҖлЎң мҲҳкёҚн–ҲлӢӨкіӨ н•ҙлҸ„ кІ°мҪ” мң мҫҢн•ҳ진 м•Ҡм•ҳмқ„ л“Ҝ н•©лӢҲлӢӨ.

кі м „м Ғмқё нҳ•нғңмқҳ мүҪ 비мҠӨнӮ·мқҙ н•ЁмғҒм—җм„ң мҷ„м „нһҲ мӮ¬лқјм§„ кІғмқҖ

1930л…„лҢҖм—җ л“Өм–ҙм„ңл©ҙм„ң мҶҢнҳ•н•Ёмқҳ мғқнҷңм—¬кұҙмқҙ к°ңм„ лҗҳкі лӮң мқҙнӣ„мқҳ мқјмқҙм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

м „л°ҳм ҒмңјлЎң м–ҙлҠҗ лӮҳлқјмқҳ н•ҙкө°мқҙл“ к°„м—җ мғқнҷңм—¬кұҙмқҳ к°ңм„ мқҙ лі‘кё° л©ҙм—җм„ңмқҳ л°ңм „ліҙлӢӨ лҠҰлҠ” нҺёмқҙкі

мҶҢнҳ•н•Ёмқҳ мғқнҷңм—¬кұҙмқҙ лҢҖнҳ•н•Ёмқҳ к·ёкІғліҙлӢӨ л’ӨмІҳм§ҖлҠ” кІҪн–Ҙмқҙ мһҲкёҙ н•ҳм§Җл§Ң, мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҖ нғҖ м—ҙк°•ліҙлӢӨлҸ„

к·ёлҹ° кІҪн–Ҙмқҙ мўҖлҚ” л‘җл“ңлҹ¬м§ҖлҠ” нҺёмһ…лӢҲлӢӨ. мҳҲм „м—җ м–ёкёүн•ң кі„кёүк°„мқҳ кІ©м°Ё л¬ём ң л°Ҹ мң„мқҳ 비мҠӨнӮ·мқҙлӮҳ

м—јмһҘмңЎ кұҙлҸ„ к·ёл Үкұ°лӢҲмҷҖ, кёүмӢқл°©мӢқм—җм„ңлҸ„ к·ёлҹ° л©ҙмқ„ м—ҝліј мҲҳ мһҲмҠөлӢҲлӢӨ.

20061213114359936.jpg)

мқҙлҘјн…Ңл©ҙ, лӮҳмӨ‘м—җ лі„лҸ„мқҳ кёҖлЎң мһҗм„ёнһҲ м„ңмҲ н• мҳҲм •мқҙм§Җл§Ң мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҖ

лІ”м„ мӢңлҢҖмқҳ вҖҳCanteen Messing'мқҙлқјлҠ” л°©мӢқмқ„ к°ҖмһҘ лҠҰкІҢк№Ңм§Җ кі мҲҳн•ҳкі мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

мҡ°лҰ¬ кө°мқҙлӮҳ мҡ”мҰҳ к°Ғкөӯ кө°лҢҖм—җм„ң мқјл°ҳм ҒмңјлЎң л°Ҙмқ„ лЁ№лҠ” л°©мӢқмқҖ

вҖҷGeneral Messing' мқҙлқјкі н•ҳм—¬ лҸ…лҰҪлҗң мӢқлӢ№мқҙ мЎҙмһ¬н•ҳкі

м „л¬ё м·ЁмӮ¬лі‘мқҙ мЎҙмһ¬н•ҳм—¬ мҡ”лҰ¬л§Ңмқ„ м „лӢҙн•ҳл©°, мқјл°ҳ лі‘мӮ¬л“ӨмқҖ

к·ём Җ лӘёл§Ң к°Җм„ң л°Ҙмқ„ лЁ№кі лҸҢм•„мҳӨлҠ” л°©мӢқмһ…лӢҲлӢӨ.

мқҙмҷҖ л°ҳлҢҖлЎң 'Canteen Messing'мқҖ 6~12лӘ…мқҳ мҠ№мЎ°мӣҗл“Өмқҙ н•ң мЎ°лҘј мқҙлЈЁм–ҙ

мһҗмІҙм ҒмңјлЎң м·ЁмӮ¬лҘј н•ҙкІ°н•©лӢҲлӢӨ. лҸ…лҰҪлҗҳкі м§‘мӨ‘нҷ”лҗң мӢқлӢ№мқҖ мЎҙмһ¬н•ҳм§Җ м•Ҡмңјл©°

분мӮ°лҗң кұ°мЈјкө¬м—җ к°Ғ мЎ°лі„лЎң мӢқнғҒмқ„ 둬м„ң н•Ёк»ҳ л°Ҙмқ„ лЁ№мҠөлӢҲлӢӨ.

л¬јлЎ м „л¬ё м·ЁмӮ¬лі‘лҸ„ мЎҙмһ¬н•ҳм§Җ м•ҠмҠөлӢҲлӢӨ. м•„л¬ҙлҰ¬ нҒ° л°°лқјлҸ„ н•ҙлҸ„ м·ЁмӮ¬лі‘мқҖ

кі мһ‘ 4~5лӘ…л§Ң мһҲмқ„ лҝҗмқҙл©° мқҙл“ӨмқҖ м·ЁмӮ¬мһҘ кҙҖлҰ¬л§Ң н• лҝҗ, мҡ”лҰ¬м—җлҠ” м§Ғм ‘ кҙҖм—¬н•ҳм§Җ м•ҠмЈ .

к·ёлҹ¬л©ҙ мҡ”лҰ¬лҠ” лҲ„к°Җ н•ҳлҠҗлғҗ? к°Ғ мЎ°лі„лЎң 1лӘ…м”© мқёмӣҗмқ„ л№јлӮҙм„ң мһҗкё° мЎ°лҘј мң„н•ң мҡ”лҰ¬лҘј н•©лӢҲлӢӨ.

л°° м•Ҳм—җ 80к°ңмқҳ мЎ°к°Җ мһҲлӢӨл©ҙ л§Ө лҒјлӢҲ м „л§ҲлӢӨ 80лӘ…мқҳ мӢқмӮ¬лӢ№лІҲл“Өмқҙ мқјкіј лҸ„мӨ‘м—җ м·ЁмӮ¬мӨҖ비лҘј мң„н•ҙ

л№ м ёлӮҳмҷҖм•јл§Ң н–Ҳкі , мӢқмӮ¬лӢ№лІҲл“ӨмқҖ лӢ№лІҲ м „лӮ м—җ мһ мқ„ мӘјк°ңм„ң лӢӨмқҢлӮ н• мҡ”лҰ¬ л°‘мӨҖ비лҘј

л§Ҳміҗм•ј н–ҲмҠөлӢҲлӢӨ. мһҗмңЁм„ұмқҖ мһҲм§Җл§Ң м „мІҙ мЎ°м§Ғ л©ҙм—җм„ңлҠ” лӢ№м—°нһҲ 비нҡЁмңЁм Ғмқј мҲҳл°–м—җ м—ҶмЈ .

нғҖ м—ҙк°•л“Өмқҙ лҠҰм–ҙлҸ„ 1м°ЁлҢҖм „ л§җк№Ңм§ҖлҠ” мқҙлҹ° л°©мӢқмқ„ лІ„лҰ¬кі

вҖҳм „л¬ё м·ЁмӮ¬лі‘+лҸ…лҰҪлҗҳкі м§‘мӨ‘нҷ”лҗң мҲҳлі‘мӢқлӢ№вҖҷ мІҙм ңлЎң к°”лҚҳ л°ҳл©ҙм—җ,

мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҖ 분업 л°Ҹ 집мӨ‘нҷ” м •мұ…мқҙ м§ҖмІҙлҗҳм–ҙ лҢҖнҳ•н•ЁмқҖ 1930л…„лҢҖк№Ңм§Җ,

мҶҢнҳ•н•ЁмқҖ 1950л…„лҢҖк№Ңм§ҖлҸ„ м Җлҹ° л°©мӢқмқ„ кі мҲҳн•ҳкі мһҲм—ҲмҠөлӢҲлӢӨ.

19м„ёкё° мқҙлһҳлЎң лі‘кё° л©ҙм—җм„ң мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҳ кё°мҲ м Ғ мҡ°мң„мҷҖ м„ м§„м„ұмқҖ нғҖкөӯмқҳ 추종мқ„ л¶Ҳн—Ҳн•ҳлҠ”

м••лҸ„м Ғмқё кІғмқҙм—Ҳм§Җл§Ң, мғқнҷңм—¬кұҙкіј мІҳмҡ° л©ҙм—җм„ңлҸ„ л°ҳл“ңмӢң к·ёлһ¬лӢӨкі ліј мҲҳл§ҢмқҖ м—Ҷмқ„ л“Ҝ н•©лӢҲлӢӨ.

мқҙкІғмқҖ кё°мҲ к°ңл°ңмқҙ лҠҰм—Ҳкё° л•Ңл¬ёмқҙлқјкё°ліҙлӢӨлҠ” мқҙлҜё кё°мҲ м Ғмқё нҶ лҢҖк°Җ

л§Ҳл Ёлҗҳм–ҙ мһҲм—ҲмқҢм—җлҸ„ л¶Ҳкө¬н•ҳкі к·ёкІғмқ„ л°ӣм•„л“Өмқҙм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ, нҳ№мқҖ

ліҖнҷ”н•ҳл Ө н•ҳм§Җ м•Ҡм•ҳлҚҳ мҳҒкөӯн•ҙкө°мқҳ ліҙмҲҳм Ғ м„ұн–Ҙ л•Ңл¬ёмқҙм—ҲлӢӨкі нҸүк°Җн• мҲҳ мһҲмқ„н…ҢмЈ .

[м°ёкі л¬ён—Ң / мһҗлЈҢ м¶ңмІҳ]

- Christopher Mckee, Sober Men and True, Harvard University Press, 2002

- м•„мҳӨнӮӨ м—җмқҙм№ҳ, мөңмһ¬мҲҳ иӯҜ, гҖҺмӢңнҢҢмӣҢмқҳ м„ёкі„мӮ¬ 1к¶ҢгҖҸ, н•ңкөӯн•ҙмӮ¬л¬ём ңм—°кө¬мҶҢ, 1995

- к№ҖмӢ , гҖҺлҢҖн•ӯн•ҙмһҗмқҳ мӢңлҢҖгҖҸ, л‘җлӮЁ, 1997

- л§Ҳм»ӨмҠӨ л Ҳл””м»Ө, л°•м—° иӯҜ, гҖҺм•…л§ҲмҷҖ кІҖн‘ёлҘё л°”лӢӨ мӮ¬мқҙм—җм„ңгҖҸ, к№Ңм№ҳ, 2001

- л Ҳмқҙ нғңл„Ҳнһҗ, мҶҗкІҪнқ¬ иӯҜ, гҖҺмқҢмӢқмқҳ м—ӯмӮ¬гҖҸ, мҡ°л¬јмқҙ мһҲлҠ” 집, 2006

- http://www.navyandmarine.org/ondeck/1776salthorse.htm

- http://www.pbenyon.plus.com/Gazette/Technology/Biscuits_Made_By_Machinery.html

- http://www.hms.org.uk/nelsonsnavymaggot.htm

- http://www.twogreens.com/wakeup/lifeatsea/biscuit.htm

- http://www.nmm.ac.uk/server/show/conWebDoc.17929

- мқҙмӮ¬л¬ҙ |

|

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

20061213114359936.jpg)

EST

EST